Содержание журнала "Пчеловодство" № 8 2014

Крупномасштабной селекции в пчеловодстве посвящена первая статья этого номера. Авторы — сотрудники НИИ пчеловодства Л.Н.Савушкина и А.В.Бородачев публикуют данные о результатах испытания пчел серой горной кавказской, карпатской и среднерусской пород в регионах их использования.

«Специально разводить восковую моль обычный пчеловод вряд ли станет. Что же заставляет семью молодых пчеловодов из Смоленска, Максима Ильина и его жену Антонину Шакшину, имеющих пасеку более чем в 300 семей, заниматься этим необычным делом?», — спрашивает С.Мытько. Ответ вы узнаете из материала «Можно помогать и людям, и себе» .

О численности популяции медоносной пчелы в Самарской области информируют Н.Е.Земскова, В.Н.Саттаров и В.Р.Туктаров.

И.И.Ковальчук и Р.С.Федорук из Института биологии животных НААН (Украина) исследовали уровни тяжелых металлов и липидов в тканях пчел на традиционных и органических пасеках.

Об использовании апироя при подсадке нуклеусов рассказывают А.Г.Маннапов, О.А.Легочкин и Л.А.Редькова.

Е.К.Еськов с соавторами изучали влияние микродоз биологических препаратов и ультрадисперсного селена на развитие трутней.

Теплофизике зимнего клуба медоносных пчел посвятили свою публикацию В.И.Лебедев, А.И.Касьянов и Е.П.Лапынина из НИИ пчеловодства. Предложенная ими версия образования зимнего клуба поясняет отдельные моменты жизнедеятельности семьи пчел.

Об энтомофильных растениях агроценозов степной зоны Краснодарского края пишут Л.Я.Морева, Р.К.Мегес и Д.В.Бескоровайный.

О синяке обыкновенном в условиях Рязанской области читайте в статье А.В.Рыженкова (МГАВМиБ им. К.И.Скрябина).

А.Е.Хомутов, О.В.Лушникова и В.А.Петров (Нижегородский университет им. Н.И.Лобачевского) исследовали влияние электромагнитного излучения на заклещенность пчел.

О современных инсектицидах против восковой моли вы узнаете из материала Г.В.Кашиной.

«Сохранность пчелиных семей в предстоящей зимовке и предпосылки их высокой продуктивности в будущем сезоне во многом зависят от своевременного и правильного проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий на пасеках в осенний период» , — пишут сотрудники ЗАО «Агробиопром» Т.С.Беспалова и О.К.Чупахина. Авторы советуют, как это сделать.

Надеемся, что вы по достоинству оцените полезные советы и подсказки наших читателей, опубликованные в рубрике «Страница пчеловода-любителя» .

О золотарнике — ценном позднелетнем медоносе пишет А.Ф.Криволап.

П.П.Житников анализирует причины ослабления семей и предлагает способы их усиления.

В.М.Романов испытал метод изоляции маток в клеточках.

«В моей практике был случай, когда подкормку пчел в зиму пришлось давать в поздние сроки. Из-за холодной погоды пчелы не стали забирать сироп. Нашел выход из сложившейся ситуации, разместив в ульях электрические обогреватели. Но не понятно было, какую мощность следовало установить, – ошибка в любую сторону могла привести к непредсказуемым результатам» — пишет И.В.Раводин. Из его статьи вы узнаете, как путем расчетов он выяснил необходимую мощность.

«В регионах с суровыми зимами для пчеловодства остается актуальной проблема успешной зимовки на воле. Многочисленные обсуждения этой проблемы в литературе внесли ясность не во все ее детали. Одной из них является размер подрамочного пространства», — замечает Л.Е.Желобицкий. Автор вычислил оптимальную высоту подрамочного пространства.

А.Селицкий, чтобы определить оптимальную глубину подрамочного пространства на своей пасеке (Витебская обл.), провел эксперимент: в августе сформировал семь групп, в каждой — два отводка одинаковой силы с сеголетними матками. В контрольной группе подрамочное пространство составляло 15 мм, а в опытных: 20, 100, 160, 240, 330 и 470 мм. О том, к каким результатам это привело, читайте в номере.

«В течение ряда лет успешно использую рациональную технологию ухода за пчелами в многокорпусных ульях, которая приближает условия их содержания к естественным и в значительной степени упрощает труд на пасеке. Порядок выполнения работ основан на максимальном использовании функциональных возможностей многокорпусного улья для управления пчелиной семьей в течение года при минимальном вмешательстве в ее жизнедеятельность», — сообщает М.М.Налецкий и подробно описывает свой метод.

А.Матвеев считает, что «переход на узковысокие ульи лучше начинать с использования уже имеющихся дадановских, внеся в их конструкцию небольшие изменения и дополнения».

С.М.Свистун проанализировал основные составляющие, от которых в значительной мере зависит медопродуктивность пчелиной семьи.

Из кракаса раскладушек В.Д.Крутоголов изготовил носилки для ульев.

Самодельным помощникам посвятил свою статью А.В.Паньшин. Вы узнаете, как переделать отслужившую детскую коляску в тележку, смастерить ящик для размещения пасечного инвентаря и приспособление для сколачивания рамок.

Свой способ посадки роя предлагает В.В.Соколов. Он использует картонный ящик с деревянным основанием, оборудованным разделительной решеткой.

На страницах рубрики «В помощь начинающим» читайте статью о пчелином воровстве, причинах его возникновения и мерах предотвращения.

Юридическим документам, связанным с пчеловодством, посвятил свой материал Н.Астафьев. Автор надеется, что его статья поможет пчеловодам при возникновении споров, разрешаемых в судах.

«Для разделения измельченной воскоперговой массы на восковое сырье и пергу используют различные виды сепарации, наиболее перспективной является пневмосепарация — разделение различных материалов с помощью воздушного потока», — пишут В.Ф.Некрашевич с соавторами из Рязанского агротехнологического университета им. П.А.Костычева. Они исследовали аэродинамические свойства воскового сырья и гранул перги.

Для расширения знаний о ботаническом и географическом происхождении российского меда Р.Г.Курманов (Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа) провел пыльцевой анализ 119 образцов урожая 2011–2013 гг. из разных регионов страны.

Г.В.Кашиной, В.Г.Шелепова и И.А.Фефеловой рассказывают о биологических активных веществах из пчелиного подмора.

О компьютеризированном пыльцевом анализе меда читайте в статье Г.В.Ломаева и Ю.Б.Камаловой из Ижевского технического университета им. М.Т.Калашникова.

После публикации информация о книге А.А.Грибкова «Пчела лечит простатит и аденому» (ж-л «Пчеловодство» №6, 2014), автору поступило много звонков с вопросами: сколько ставить пчел, куда их сажать? Что на это ответил апитерапевт, вы узнаете из его материала «Пчеловодам об апитерапии» .

О фронтовике, ученом, педагоге З.Г.Чанышеве рассказывают В.Р.Туктаров и М.Г.Гиниятуллин из Башкирского аграрного университета.

Интересную информацию приводит в своей статье «Геофизика и пчелы» А.И.Рыжиков.

Случайны ли совпадения звучания слова «мед» на разных языках? — такой вопрос задает в своей заметке Б.Заубатырович.

Третья страница обложки посвящена известной всем без исключения гречихи посевной. Вы узнаете, как ее можно использовать в лечебных целях. Например, при нарушении кровообращения, спазмах сосудов и отеках, венозной слабости полезны чай из высушенной гречишной травы или настой ее цветков.

Магнитоуправляемый регулятор температуры…

нояб 14, 2017

Осень. Сентябрь

сен 1, 2018

Про кристаллизацию меда …

июнь 15, 2022

Многокорпусные в Сибири…

дек 3, 2017

Пчеловодство по наследству…

июнь 19, 2018

Упорядоченные структуры в пчелином гнезд…

дек 25, 2021

Леденец зимующей пчеле…

март 1, 2017

Ветеринарно-санитарные мероприятия на па…

окт 5, 2017

Ремонт и доработки дымаря…

март 7, 2022

Комбинированный улей

янв 24, 2022

Важнейшие составляющие корма пчел…

март 24, 2017

Предотвращение роения…

июль 15, 2014

Цветочный конвейер юга Дальнего Востока…

нояб 27, 2016

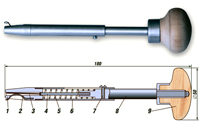

Молоток пчеловода

авг 14, 2014

Хозяйственно полезные признаки забайкаль…

окт 11, 2017

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":