![]() На территории Приморья и Приамурья произрастает более 2200 видов высших споровых и цветковых растений [1], многие из которых недостаточно используются в сельском хозяйстве. Это можно объяснить тем, что природные богатства региона еще плохо изучены и используются стихийно и нерационально.

На территории Приморья и Приамурья произрастает более 2200 видов высших споровых и цветковых растений [1], многие из которых недостаточно используются в сельском хозяйстве. Это можно объяснить тем, что природные богатства региона еще плохо изучены и используются стихийно и нерационально.

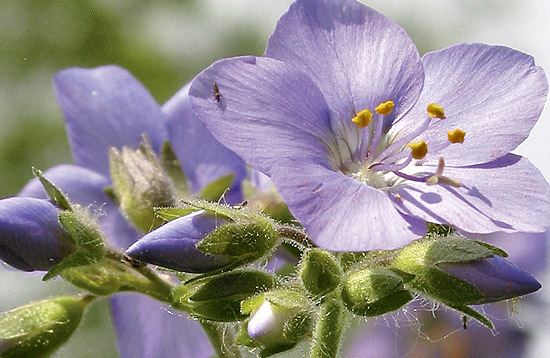

В природе много цветковых растений, не выделяющих нектара, — это пыльценосные растения, которые обеспечивают насекомых белковым кормом. Пыльценосы имеют открытые цветки с доступной пыльцой.

Химический анализ пыльцы энтомофильных и анемофильных растений сильно варьирует. Например, белка в пыльце ветроопыляемых растений (ржи, кукурузы, лещины, березы и других) во много раз больше, чем у насекомоопыляемых видов.

Сахара больше содержится в пыльце одуванчика и купыря [2]. Одним словом, пыльца обеих групп растений обладает высокими питательными свойствами. Известно, что пчелы часто собирают пыльцу анемофильных видов в период цветения липы, пыльца которой вызывает у пчел токсикоз.

Многие древние насекомые питались спорами и пыльцой, и первая связь насекомых с генеративными органами растений возникла на базе такого питания.

Нектар появился на более поздних стадиях как следствие дальнейшего развития энтомофилии у растений, что дало им возможность уменьшить количество продуцируемой пыльцы. Появление нектара послужило мощным стимулом в эволюции режимов питания насекомых. Нектар как легко усвояемый корм привлек огромное число потребителей. Достаточно сказать, что им питаются почти все перепончатокрылые, чешуекрылые и двукрылые, то есть насекомые высших отрядов. Питание пыльцой, а впоследствии и нектаром сыграло важную роль в эволюции насекомых и наложило определенный отпечаток на их морфологию, биологию и поведение [3–5].

Для жизнедеятельности пчелиной семьи необходимы углеводы, белки, жиры, витамины и другие элементы, в которых пчелы особенно нуждаются в весеннее время. Все эти вещества они получают из пыльцы растений.

Находясь на цветках растений, особенно в утренние часы, пчелы буквально осыпаны пыльцой. Они счищают пыльцу с тела, смачивают ее нектаром и выделениями слюнных желез и формируют в корзинках задних ножек комочки пыльцы — обножки. Ноша на двух ножках весит от 16 до 24 мг и содержит до 3–4 млн пыльцевых зерен. Для сбора этого количества пыльцы пчела посещает от 200 до 500 цветков.

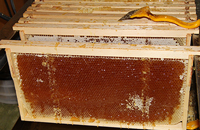

Обножки, принесенные в улей, пчелы складируют в ячейки сотов, уплотняют головой и заливают медом. При длительном хранении в ячейках пыльца подвергается молочнокислому брожению с образованием молочной кислоты, которая предохраняет пыльцу от порчи. Таким образом, после сложного ферментативного процесса из пыльцы и меда образуется перга, или пчелиный хлеб. Это иной продукт и между пыльцой и пергой нельзя ставить знак равенства, поскольку состав пыльцы и перги различен. Так, сахара в пыльце содержится 18%, в перге — 34,8; жиров — соответственно 3,33 и 1,58; белков — 24,06 и 21,74; минеральных веществ — 2,55 и 2,43; молочной кислоты — 0,35 и 3,06%.

Пчелы в день приносят от 10 до 40 г пыльцы, а за вегетационный период семья собирает 25–55 кг. В ориентировочных подсчетах Н.П.Йойриш (1974) указывал, что в СССР пчелы за одно лето собирают не менее 200 тыс. т пыльцы. Это лишь незначительная часть того, что дают растения.

При отсутствии в пчелиной семье перги или пыльцы матка прекращает откладывать яйца, а пчелы-строители не выделяют воск и не строят соты.

Цветочная пыльца — хороший биологический стимулятор, действующий на ослабленный организм. Один грамм цветочной пыльцы содержит столько суточных доз витамина Р (рутина), который называют витамином молодости, что может предохранить несколько человек от кровоизлияния.

Сроки цветения медоносов и пыльценосов по периодам сезона показывают, что цветочно-нектарный конвейер имеет определенные циклы. На Дальнем Востоке можно выделить четыре периода: ранневесенний, весенний, летний и позднелетний (Прогунков, 2004).

Цветение пыльценосов и медоносов рано весной оказывает большое влияние на состояние семей. Ранний взяток нектара и пыльцы способствует развитию пчелиных семей и наращиванию к главному медосбору.

Ранневесенний период цветения приходится на март—апрель, представлен главным образом видами, растущими в низкополнотных лесах или на опушках, то есть на более или менее открытых солнечных местах. В этот период цветут адонис амурский, различные виды хохлаток, ветрениц и других растений.

В весенний период обычно сохраняются все ранневесенние медоносы и пыльценосы, но кроме того, цветут ивовые, березовые, некоторые виды клена и другие растения.

Летний период начинается с конца мая и продолжается до первой декады августа. В этот период цветет более 250 видов высших растений, которые обеспечивают пчел пыльцой (белком) и медом. В это время цветут клены, бархат амурский, черемуха Маака и другие растения.

Позднелетний период начинается обычно в конце июля или начале августа и продолжается до середины сентября. В это время цветут леспедеца двуцветная, серпуха увенчатая, пустырник разнолистный, соссюрея амурская, клопогон простой, клопогон даурский, веретенник яйцевидный, иван-чай узколистный, донник белый, донник лекарственный, клевер ползучий, осот полевой и другие растения, которые обильно выделяют нектар и пыльцу. Анализ цветения пыльценосных и медоносных растений юга Дальнего Востока показывает, что дальневосточная флора богата растениями, которые выделяют большое количество пыльцы и нектара, способствующих развитию пчелиных семей.

Известно, что взяток по сезонам зависит от площади медоносных и пыльценосных угодий, то есть чем богаче растительность и разнообразнее медоносные и пыльценосные растения вокруг пасеки, тем обильнее сборы меда и пыльцы. В этом случае происходит почти беспрерывное цветение растений, обеспечивающих возможность бесперебойного медосбора. Поэтому выявление ритмики цветения растений в различных угодьях имеет большое значение.

В.В.ПРОГУНКОВ,

профессор кафедры

«Экология, ресурсопользование и БЖД»

Тихоокеанского государственного университета

Хабаровск

Аннотация:

Показана важность белкового корма для жизнедеятельности пчелиной семьи. Рассматриваются периоды в создании цветочно-нектарного конвейера на Дальнем Востоке.

Ключевые слова:

нектар, пыльца, перга, медосбор, пыльценосы.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Воробьев Д.П. Определитель растений окрестностей Владивостока. — М.: Наука, 1982.

2. Глухов М.М. Медоносные растения. — М.: Колос, 1974.

3. Гринфельд Э.К. Происхождение и развитие антофилии У насекомых. — Л.: ЛГУ, 1978.

4. Карташова Н.Н. Строение и функция нектарников цветка двудольных растений. — Томск: ТГУ, 1965.

5. Прогунков В.В. Ресурсы медоносных растений юга Дальнего Востока. — 2-е изд., перераб. и доп. — Хабаровск: ФГУ ДальНИИЛХ, 2004.

С энергией солнца

янв 28, 2017

Мой взгляд на конструкцию рамки…

март 19, 2017

Эффективный способ улучшить свои позиции…

окт 5, 2016

Особенности кочевки пчел…

апр 9, 2015

Корма на зиму

нояб 27, 2017

Толерантность анестезированных пчел к ги…

мая 6, 2016

Голод в исправлении семей-трутовок…

окт 15, 2014

Мониторинг территорий очистных сооружени…

июнь 27, 2024

Роль пчеловодства в воспитании подростко…

март 15, 2019

Кемеровская система ухода (часть 3)…

нояб 1, 2014

Колючие медоносы

июнь 16, 2015

Технология промышленной переработки перг…

июль 7, 2014

Как правильно создать отводок и таким сп…

июнь 5, 2014

Медведь пришел на пасеку - 1…

окт 30, 2014

Кемеровская система ухода (часть 2)…

окт 31, 2014

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":