![]() Теперь снова возвратимся к полиандрии. В процессе многолетней практики искусственного вывода маток ежегодно отмечали факты рождения разных родоначальниц из личинок, взятых из материнской семьи в один и тот же день из ячеек одного и того же сота.

Теперь снова возвратимся к полиандрии. В процессе многолетней практики искусственного вывода маток ежегодно отмечали факты рождения разных родоначальниц из личинок, взятых из материнской семьи в один и тот же день из ячеек одного и того же сота.

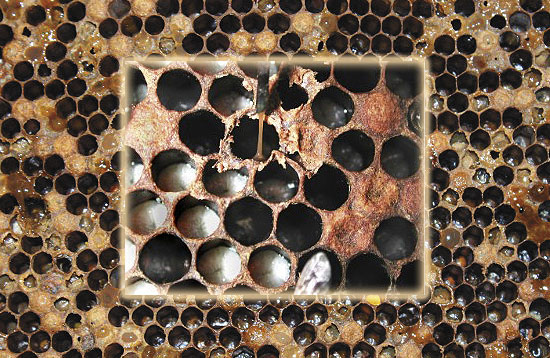

Так, в 2006 г. из 38 принятых семьей-воспитательницей личинок родилось 26 молодых маток серого цвета (как их мать), 7 светлых с явными признаками желтизны на тергитах и стернитах, 5 маток очень темных, почти черных.

Примерно такое же соотношение числа разных по цвету маток имело место и в другие годы. Есть основание полагать, что разнокачественность маток-сестер проявляется не только различиями в окраске, но и в продуктивности семей, склонности их к роению, характере печатки меда (сухая, полусухая, мокрая), поведении пчел при осмотре семей. То есть это генетически разнокачественное потомство.

А теперь представим себе, что было бы при жизни пчел в природе, если бы все матки-дочери, родившиеся в результате роения (включая рои «втораки» и «третьяки»), которых за два-три года жизни матки-матери может быть достаточно большое число (до 12), были одинаковыми, то есть происходили от одного отца?

Близкородственное спаривание в следующих поколениях (дети — внуки — правнуки) могло бы отрицательно повлиять на жизнеспособность потомства.

Таким образом, вполне логичен ответ на вышепоставленный вопрос: в чем же состоит биологическая роль полиандрии у пчел и зачем выработалась в ходе эволюции эта особенность? Она необходима для обеспечения генетического разнообразия в потомстве маток, а через них в следующих поколениях и трутней.

Эту же роль выполняет и третья из упомянутых особенностей биологии медоносных пчел — возможность осеменения трутнем только одной матки.

Известно, что самец в результате спаривания с маткой умирает. Возникает вопрос: почему природа так жестока по отношению к нему?

Может быть, было бы лучше, если бы один трутень имел возможность осеменять нескольких маток? Пчелам потребовалось бы меньше затрат на выращивание мужских особей, не выполняющих в семье никаких работ и являющихся в определенном смысле «нахлебниками».

Можно предположить, что у предков современных медоносных пчел в самом начале процесса возникновения Apis mellifera могла иметь место эволюционная ветвь, в которой трутни были полигамными, то есть спаривались с несколькими матками. Однако если она и была, то оказалась тупиковой. Дело в том, что спаривание одного трутня с несколькими матками неизбежно вело бы к уменьшению генетического разнообразия в популяции пчел.

Наиболее сильные отрицательные последствия полигамности трутней проявлялись бы в случаях осеменения одним самцом маток-сестер: их потомство было бы совершенно генетически идентичным, а спаривание рожденных от них трутней и маток неизбежно должно было привести к вырождению, уменьшению жизнеспособности.

Естественный отбор в ходе эволюции выработал механизм исключения самца, спарившегося с самкой, из дальнейшего участия в репродукционном процессе. И теперь привлекаемые половым феромоном, выделяемым девственной маткой, несколько трутней (до 10) один за другим вступают в брачную связь с ней, не обращая внимания на печальную судьбу предшественника.

Таким образом, все три рассмотренных нами фактора — полиандрия, наличие двух форм размножения, а также гибель трутня в процессе спаривания — служат одной цели — обеспечению генетического разнообразия потомства, что способствует повышению жизненности как отдельных семей, так и региональных (зональных) популяций, а в целом и вида медоносных пчел.

Сложились условия, позволяющие предотвращать негативные последствия нередко имеющих место случаев близкородственного спаривания и обеспечивающие высокую жизнеспособность и приспособляемость к постоянно меняющимся условиям окружающей среды.

В естественных условиях блуждание роев в поисках подходящего места для поселения (дупло дерева, расщелина скал и т.п.) способствует обогащению генетического потенциала местных популяций пчел, то есть улучшению их жизнеспособности.

Как известно, пчеловод принимает меры к предотвращению роения, а в случае его возникновения ловит рои и поселяет их тут же на пасеке.

Чтобы не допустить обеднения генетического потенциала разводимой на пасеке популяции пчел, он должен взять на себя миссию, которую в природе выполняют блуждающие рои. Время от времени необходимо «приливать свежую кровь», приобретая и используя при искусственном выводе маток (а также трутней) некоторое число маток той же породы, но из другого региона.

Надеемся, что медоносная пчела, одно из удивительнейших творений природы — до скончания века будет жить и радовать людей своим присутствием в окружающем нас мире.

М.И.БОЛДЫРЕВ,

доктор сельскохозяйственных наук,

заслуженный деятель науки России

Мичуринск — наукоград РФ

Обращаюсь к производителям мелкого инвен…

март 21, 2017

Многокорпусный улей с сетчатым дном…

сен 17, 2019

Заболевания пчел в жаркое лето…

июнь 8, 2014

Опыт заготовки продуктов пчеловодства…

окт 3, 2022

Термическая обработка (1)…

сен 24, 2016

Новые семьи и матки

март 2, 2018

Мой пыльцеуловитель

мая 16, 2015

Змееголовник молдавский на припасечных у…

мая 15, 2018

Стимулирующие белковые подкормки при выв…

июль 7, 2016

Технологические свойства пыльцы…

нояб 7, 2019

Исследование опасности пестицидов для пч…

июнь 4, 2017

Вопросы по законодательству (4)…

фев 8, 2015

Кемеровская система ухода (часть 1)…

окт 30, 2014

Насекомые на горчице белой…

сен 21, 2018

Пчелы выбирают вощину на восковой основе…

март 21, 2021

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":