![]() Пыльцевая обножка быстро портится, поэтому большое значение для сохранения ее качества имеет первичная обработка продукта в условиях пасеки.

Пыльцевая обножка быстро портится, поэтому большое значение для сохранения ее качества имеет первичная обработка продукта в условиях пасеки.

Один из способов консервации обножки (пыльцы) — сушка, однако сам процесс мало изучен, а способы и устройства для него характеризуются существенными недостатками: периодичность процесса; недопустимость попадания на пыльцу прямых солнечных лучей из-за значительной потери питательных веществ; неравномерность просушивания слоя материала; образование корки на его поверхности; отсутствие специального оборудования и др. Для обоснования технологических режимов работы сушилки непрерывного действия, а также ее конструкции необходимо знать физико-механические и теплофизические свойства пыльцы. Они определяют не только технологическую сторону процесса, но и конструктивно-режимные параметры работы сушилки, от которых зависит энергоемкость сушки.

В связи с этим на кафедре «Механизация животноводства» Рязанской ГСХА определяли основные характеристики сушки обножки. Гранулометрический состав сухой пыльцы устанавливали по ГОСТ 13496.8–72 с помощью ситового анализа на приборе Журавского; относительную влажность — по ТУ 10 РСФСР 505–92; объемную массу и угол внутреннего трения с использованием литровой пурки ПХ-1 — по ГОСТ 7861–74, высыпая обножку на горизонтальную плоскость с образованием конуса; углы трения по нержавеющей стали без давления в покое и движении — на наклонной плоскости; коэффициенты теплоемкости, температуропроводности и теплопроводности — методом плоского зонда по принципу, предложенному А.Ф.Чудновским.

После рассева пыльцы на ситах с отверстиями Ø 0,5–3 мм 98,5% массового выхода материала оказалось на сите с отверстиями Ø 1 мм, оставшиеся 1,5% представляли собой развалившуюся обножку и мелкие примеси. Для определения зависимости объемной массы от влажности использовали обножку с частицами средним размером 2,5 мм.

После рассева пыльцы на ситах с отверстиями Ø 0,5–3 мм 98,5% массового выхода материала оказалось на сите с отверстиями Ø 1 мм, оставшиеся 1,5% представляли собой развалившуюся обножку и мелкие примеси. Для определения зависимости объемной массы от влажности использовали обножку с частицами средним размером 2,5 мм.

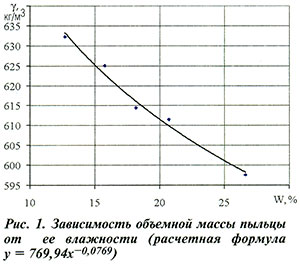

По результатам исследований была построена графическая зависимость (рис. 1). Анализируя ее, можно отметить, что при уменьшении относительной влажности гранул пыльцы с 26,61 до 12,68% объемная масса увеличивается с 598,23 до 633,32 кг/м3. Это свидетельствует о более значительном уменьшении объема гранул по сравнению с их массой. Вогнутый вид кривой говорит об интенсификации усадки, то есть уменьшении размеров и объема гранул пыльцы при снижении влажности.

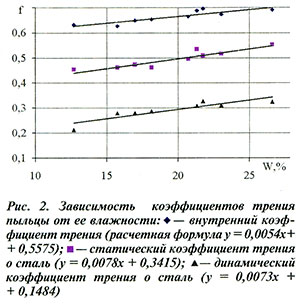

Результаты определения внутреннего коэффициента трения и коэффициентов трения в покое и движении по нержавеющей стали в зависимости от влажности обножки представлены на рисунке 2. Из него видно, что с увеличением влажности пыльцы с 12,68 до 26,61% возрастают коэффициенты трения: коэффициент внутреннего трения с 0,626 до 0,701; статический коэффициент трения о сталь с 0,440 до 0,549 и динамический коэффициент трения о сталь с 0,241 до 0,342.

Результаты определения внутреннего коэффициента трения и коэффициентов трения в покое и движении по нержавеющей стали в зависимости от влажности обножки представлены на рисунке 2. Из него видно, что с увеличением влажности пыльцы с 12,68 до 26,61% возрастают коэффициенты трения: коэффициент внутреннего трения с 0,626 до 0,701; статический коэффициент трения о сталь с 0,440 до 0,549 и динамический коэффициент трения о сталь с 0,241 до 0,342.

Теплофизические характеристики пыльцы определяли при температуре 25°С в зависимости от влажности и при влажности 20% в зависимости от температуры. При исследовании зависимости теплофизических свойств обножки температура варьировала в пределах 20–40°С, что соответствует производственным условиям сушки. По результатам исследований были построены графические зависимости теплоемкости с, коэффициентов теплопроводности λ и температуропроводности а от влажности и температуры пыльцы (рис. 3).

Теплофизические характеристики пыльцы определяли при температуре 25°С в зависимости от влажности и при влажности 20% в зависимости от температуры. При исследовании зависимости теплофизических свойств обножки температура варьировала в пределах 20–40°С, что соответствует производственным условиям сушки. По результатам исследований были построены графические зависимости теплоемкости с, коэффициентов теплопроводности λ и температуропроводности а от влажности и температуры пыльцы (рис. 3).

Как видно из рисунка 3, а, с повышением влажности пыльцы все теплофизические свойства возрастают. Это характерно для большинства сыпучих органических материалов и объясняется увеличением влаги в местах соприкосновения частиц пыльцевой обножки.

Так, при увеличении относительной влажности пыльцы с 12,35 до 25,96% коэффициент температуропроводности возрастает с 10,2•10–8 до 19,968•10–8 м2/с; коэффициенты теплопроводности и теплоемкости — с 0,232 до 0,537 Вт/(м•°С) и с 1,869 до 2,205 кДж/(кг•°С) соответственно.

С увеличением температуры возрастают все теплофизические константы (рис. 3, б). Связано это с тем, что вязкость воды с повышением температуры снижается, возрастает ее испарение, а перенос теплоты происходит не только в результате теплопроводности системы пыльца — вода — воздух, но и благодаря частичному переносу теплоты паром. С повышением температуры пыльцы с 17,33 до 42°С коэффициент температуропроводности возрастает с 12,7•10–8 до 16•10–8 м2/с; коэффициенты теплопроводности и теплоемкости — с 0,307 до 0,409 Вт/(м•°С) и с 1,981 до 2,095 кДж/(кг•°С) соответственно.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что объемная масса и коэффициенты трения пыльцы в значительной степени зависят от влажности, а коэффициенты температуропроводности, теплоемкости и теплопроводности — как от влажности, так и от температуры. Эти изменения физико-механических и теплофизических свойств пыльцы следует учитывать при расчете теплового баланса сушилки непрерывного действия.

Р.А.МАМОНОВ

Рязанская ГСХА

Теплофизическая модель…

март 28, 2016

В чем ошибка?

окт 8, 2014

Воровство: необходимость или патология?…

авг 26, 2014

Какой мед самый вкусный и самый полезный…

мая 12, 2015

Ценная таблица

фев 14, 2023

Еще раз о зимовке пчел на воле…

нояб 3, 2019

Графическая интерпретация закономерности…

апр 13, 2015

Проволока не провисает…

июль 31, 2014

Когда выставлять пчел на облет?…

дек 4, 2015

Воздействие ульетерапии…

мая 1, 2023

Результаты термообработки…

янв 23, 2024

Работаю с разделительной решеткой…

март 30, 2015

Бывает вентиляция избыточной?…

нояб 15, 2016

Простой вывод маток для собственных нужд…

мая 29, 2014

Мои советы пчеловодам

июль 27, 2017

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":