Без пчел биоценозы деградируют

![]() Сложившаяся в большинстве районов Российской Федерации система природопользования и практикуемые методы ведения сельского и лесного хозяйства связаны с большим числом негативных изменений окружающей среды, загрязнением и деградацией естественных и культурных ландшафтов, отдельных биоценозов и экосистем в целом.

Сложившаяся в большинстве районов Российской Федерации система природопользования и практикуемые методы ведения сельского и лесного хозяйства связаны с большим числом негативных изменений окружающей среды, загрязнением и деградацией естественных и культурных ландшафтов, отдельных биоценозов и экосистем в целом.

Структура земельного фонда за последние десять лет по ряду причин существенно изменилась, и в первую очередь это связано с падением сельскохозяйственного производства. Только в Центральной России за этот период выбыло из использования 2000 га угодий. Это пашни, пары, залежи, естественные и культурные пастбища и сенокосы. Все эти земли в различной степени могут использоваться в качестве кормовой базы пчеловодства.

Как показали результаты исследований, проведенных в рамках федеральной целевой программы «Интеграция фундаментальной науки и высшей школы», большое число фитоценозов естественных и аграрных ландшафтов находится в состоянии близком к деградации. При этом запасы медоносных ресурсов в значительной степени зависят от первоначального состояния угодий и направления сукцессионных процессов.

Рассматривая с точки зрения пчеловодства различные варианты последнего и руководствуясь результатами многолетних исследований и наблюдений, можно выделить несколько процессов, достаточно характерных, для изучаемых фитоценозов.

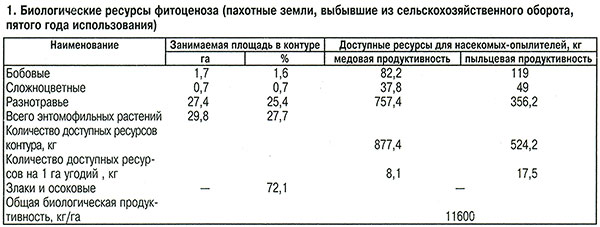

Один из вариантов: происходит вытеснение из травостоя энтомофильных растений малоценными злаками, идет зарастание угодий кустарником. В таблице 1 представлены результаты оценки с вышеуказанной точки зрения бывших пахотных земель, выбывших из сельскохозяйственного оборота. Мы видим, что через 5 лет в травостое практически отсутствуют бобовые и преобладают малоценные злаковые и осоковые. Соответственно биологическая, в том числе и медоносная, продуктивность фитоценоза оказывается на низком уровне.

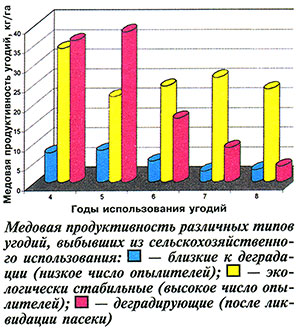

Результаты апимониторинга (рис., столбец 1) показывают, что на подобных угодьях к седьмому году наступает рыхлокустовая стадия зарастания земель, а вследствие продолжения процесса сокращения количества высокопродуктивных энтомофильных растений происходит снижение медовой продуктивности массива до 2 (3) кг/га. Следовательно, такие угодья совершенно непригодны для пчеловодства, и восстановление биологического равновесия таких фитоценозов требует значительных затрат.

Результаты апимониторинга (рис., столбец 1) показывают, что на подобных угодьях к седьмому году наступает рыхлокустовая стадия зарастания земель, а вследствие продолжения процесса сокращения количества высокопродуктивных энтомофильных растений происходит снижение медовой продуктивности массива до 2 (3) кг/га. Следовательно, такие угодья совершенно непригодны для пчеловодства, и восстановление биологического равновесия таких фитоценозов требует значительных затрат.

Есть и другой сценарий развития сукцессионых процессов — земли зарастают многолетними сорными растениями, большинство из которых — отличные медоносы. В таблице 2 представлены данные оценки биологических ресурсов фитоценоза и основной состав травостоя, практически неиспользуемого естественного сенокоса. Здесь достаточно длительное время сохраняется высокий процент бобовых и сложноцветных.

Именно на таких угодьях складываются благоприятные условия для гармоничного развития биоценоза и жизнедеятельности как медоносных пчел, так и других насекомых-опылителей. Более того, благодаря их разнообразному видовому и количественному составу (особенно пчелиных) на этих землях видовой состав энтомофильных растений длительное время остается стабильным. Представленный фитоценоз имеет значительную биологическую, в том числе и медовую, продуктивность (рис., столбец 2). Его ресурсы можно эффективно использовать в пчеловодстве.

Практика показывает, что размещение пасек на таких угодьях вследствие интенсивного опыления растений приводит к постепенному увеличению их медового запаса благодаря тому, что появляются доминирующие виды растений, которые сдерживают зарастание земель злаками и кустарником.

Часто возникают сплошные массивы высокопродуктивных энтомофильных растений: одуванчика, бодяка полевого, осота полевого, кипрея. Число бобовых в травостое в отдельные годы может достигать 20–25%; медовая продуктивность таких угодий возрастает до 100 кг/га. Обилие медоносных ресурсов снижает конкуренцию за пищевые ресурсы между насекомыми-опылителями и способствует росту этого показателя.

К сожалению, есть еще один из вариантов развития сукцессионых процессов в биоценозах, когда происходит резкое сокращение насекомых-опылителей, например в результате перемещения пасеки. В этом случае, как показывают результаты апимониторинга, стабильные фитоценозы, подобные представленному в таблице 2, начинают быстро деградировать, и уже через три года здесь наступает рыхлокустовая стадия зарастания, резко снижается число энтомофильных растений, соответственно падает медовая продуктивность угодий и пчелиных семей (рис., столбец 3). В результате такие территории становятся непригодными для пчеловодства.

Медоносные ресурсы земель, выбывших из сельскохозяйственного оборота, можно эффективно использовать в качестве кормовой базы для пчел. При этом интенсивное пчеловодство позволяет влиять на динамику трансформации видового и количественного состава лесной и аграрной растительности. Под постоянным воздействием опыления медоносными пчелами и другими насекомыми-опылителями замедляются деградационные процессы, происходит восстановление биоразнообразия и преобразование неустойчивого фитоценоза в естественный, высокопродуктивный, экологически стабильный биоценоз.

Ю.И.МАКАРОВ, И.Н.МИШИН,

А.Д.ПРУДНИКОВ

СХИ, г. Смоленск

История развития улья для шмелей…

мая 13, 2014

Кормушки КПЧ

фев 19, 2021

Против мышей, моли и частично муравьев…

янв 12, 2018

Микроэлементы в жизнедеятельности органи…

апр 11, 2016

Внимание! Хищники!

апр 3, 2015

Средство для больного желудка…

фев 1, 2023

Мед при заболеваниях желчного пузыря…

окт 28, 2022

Способ содержания пчел для пожилых людей…

сен 22, 2014

Размножение медоносных деревьев из семей…

мая 15, 2014

Теплая поилка

март 19, 2015

Усовершенствованная технология получения…

апр 16, 2015

Отрутневевшие пчелиные семьи…

мая 20, 2017

Шалаши — хорошие зимовники…

сен 17, 2014

Симбиоз пчелы и пчеловода…

окт 28, 2014

Породная принадлежность дальневосточных …

июнь 1, 2016

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":