Интенсивное смешение пород медоносных пчел, приведшее к высокой степени их гибридизации, существенно затрудняет проведение породной идентификации стандартными биометрическими методами. В то же время переход к совершенно новым методам сделал бы бесполезным созданный за многие десятилетия банк морфометрических данных.

На наш взгляд, продуктивно использовать накопленный потенциал можно с помощью компьютерной программы кластерного анализа Statgraphics Plus — Unfilled Stafolio Version 2.1., Copyright, 1994–1996, Statistical Graphics Corp.

По результатам корреляционного анализа выделили 17 морфометрических признаков, которые в дальнейшем использовали для определения кластеров (группы пчел, схожие по морфометрическим признакам).

Несмотря на частое обращение к термину «популяция» при изучении медоносных пчел, практическое использование популяционного подхода в России находится в зачаточном состоянии. Как правило, о характеристиках популяции судят по точечным выборкам пчелиных семей (Кривцов, 1999). Мы при планировании эксперимента учли такие, на наш взгляд, важные факторы, определяющие распространение медоносных пчел в Республике Башкортостан, как природно-климатические и медоносные зоны, плотность пчелиных семей и наличие заповедных территорий, где сохранилась среднерусская порода.

Для исследования выбрали три медоносные зоны: липового медосбора, липово-гречишного, гречишно-подсолнечниково-донникового. Число обследованных семей — 577. Каждую зону поделили на три-четыре части.

В зоне липового медосбора: в северной части исследовали пробы, отобранные из 30 семей трех пасек; в центральной — на девяти пасеках для анализа взяли пробы пчел из 50 семей; в южной (Бурзянский район — заповедник Шульган-Таш) — из 130 семей в бортях и 125 семей в ульях с трех пасек.

В зоне липово-гречишного медосбора: в северо-западной части на восьми пасеках отобрали 43 пробы; в западной части на шести пасеках — 54 пробы; в южной части взяли 10 проб на одной пасеке.

Зону гречишно-подсолнечниково-донникового медосбора разделили на четыре части. В центральной части с десяти пасек в выборку вошла 51 семья; в северо-восточной части с трех пасек — 44 семьи; в западной — 6 семей одной пасеки и в восточной части — 34 семьи с четырех пасек.

Деление на группы (кластеризацию) проводили по стратегии Варда, в качестве метрики избрали квадратичное евклидово расстояние.

Наиболее информативный результат получили, разбив основной массив данных на четыре группы: группа 1 (40 семей — 7%); группа 2 (168 семей — 29%); группа 3 (131 семья — 23%); группа 4 (238 семей — 41%). Дальнейшая кластеризация дополнительной информации не давала.

Идентификацию групп проводили по результатам сопоставления средних групповых показателей каждого признака с соответствующими морфометрическими характеристиками пород (по Н.И.Кривцову, 1998). Ниже мы приводим характеристику полученных групп по основным морфометрическим параметрам, остальные показатели экстерьера служили в качестве дополнительных.

Наиболее многочисленную, четвертую группу мы отнесли к среднерусской породе Apis mellifera mellifera: длина хоботка 6,15 мм (стандарт по Н.И.Кривцову 5,9–6,3 мм); кубитальный индекс 59,9% (стандарт 50–55%); ширина IV тергита 4,89 мм (несколько меньше стандарта — 5,3 мм, но максимальна по сравнению с другими групповыми средними); окраска в основном темно-серая; обозначили ее как морфотип А.

Самую малочисленную, первую группу мы отнесли к породе Apis mellifera caucasica и обозначили как морфотип D: длина хоботка 6,69 мм (стандарт 6,7–7,2 мм); ширина IV тергита 4,59 мм (стандарт 4,7 мм); кубитальный индекс 52,0% (стандарт 60–65%); окраска промежуточная между темно-серой и серой, но чаще серая по сравнению с другими группами.

Вторая группа была ближе к морфотипу A, а третья — к морфотипу D. На основании этого пчел второй группы мы условно идентифицировали как пчелы гибридизированные среднерусские (морфотип В), а пчел третьей группы — как гибридизированные серые горные кавказские (морфотип С).

Все четыре выделенных морфотипа на территории Республики Башкортостан встречаются практически повсеместно. В большинстве районов популяции пчел более чем наполовину состоят из гибридных семей (от 58 до 99%); исключение составляет только Бурзянский район, где доля гибридов 14%.

Таким образом, при проведении популяционно-генетических исследований медоносной пчелы методом кластерного анализа установлено, что на территории республики сохранился единственный резерват башкирской популяции среднерусской породы медоносной пчелы — заповедник Шульган-Таш.

Оптимальными инструментами анализа оказались стратегии дальнего соседа и Варда, наилучшими мерами расстояний — квадратичное евклидово и манхэттенское.

В.Н.САТТАРОВ, М.Г.МИГРАНОВ

г. Уфа, Республика Башкортостан,

Башкирский государственный

педагогический университет

Средство для больного желудка…

фев 1, 2023

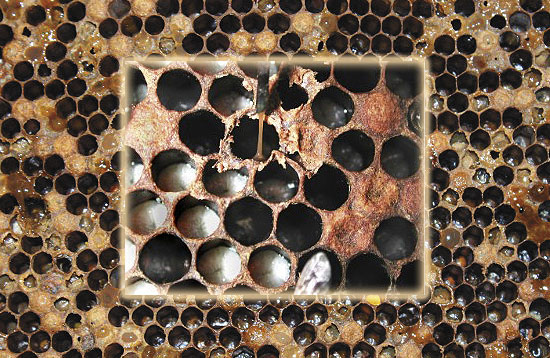

Перегон пчелиных семей при аскосферозе …

дек 17, 2019

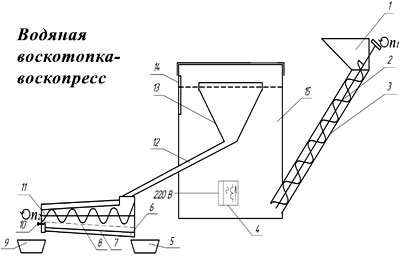

Радиальная медогонка

дек 1, 2014

Профилактика и лечение импотенции…

март 12, 2017

Три важных правила

март 15, 2015

Антропогенное влияние на шмелей…

сен 13, 2018

Сравнительная оценка противороевых прием…

янв 14, 2016

Лето. Памятные даты

июнь 1, 2015

Статистика роения

нояб 28, 2017

Подбор фитогормонов и доз…

апр 7, 2015

Надежное наващивание

апр 15, 2016

Подсадка плодных маток (1)…

июнь 1, 2019

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":