![]() В результате постепенного ухудшения состояния растительного покрова пчелам все труднее находить необходимые им кормовые растения. Различную питательную ценность этих растений и их биологическое разнообразие пчелы распознают благодаря таким «указателям», как запах, цвет и т.п. Образы этих указателей находятся в генетической памяти пчел.

В результате постепенного ухудшения состояния растительного покрова пчелам все труднее находить необходимые им кормовые растения. Различную питательную ценность этих растений и их биологическое разнообразие пчелы распознают благодаря таким «указателям», как запах, цвет и т.п. Образы этих указателей находятся в генетической памяти пчел.

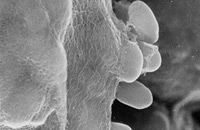

Примером является тот факт, что их особенно привлекает пыльца желтого цвета. Термин «биологическое разнообразие» здесь означает не только биологическое разнообразие видов растений вообще, но также биологическое разнообразие с точки зрения содержания питательных веществ в пыльце, в нектаре или прополисе, часто с противоположным биологическим действием, например, растительных гормонов.

В этом контексте большое значение имеет то, что пчелы избегают пыльцы, которая приводит к сильному расстройству равновесия продуктов обмена веществ в их гемолимфе.

В случае пыльцы, основой механизма адаптации является ее привлекательность как основного источника питательных веществ, что определяется прежде всего ароматическими указателями и, хотя в меньше степени, указателями визуальными или осязательными. Лучшим доказательством тому является тот факт, что некоторые (ацетоновые) жировые фракции, выделенные из пыльцы, сильно привлекают пчел, поэтому привлекательность пыльцы значительно возрастает, например, в результате добавки к ней анисового масла. Разбавленные запахи не привлекают пчел.

Благодаря адаптационным способностям пчел, количество приносимой пыльцы в виде пыльцевой обножки зависит не только от вида собранной пыльцы, но также и от погоды. Например, очень большие обножки получаются, когда пчелы собирают пыльцу с одуванчика, так как эта пыльца покрыта капелькам жира, и удается собирать ее в очень крепкие ноши. Подобное происходит также при похолоданиях и ветрах, когда обножка заметно меньше.

Негативное влияние ухудшения взятков на пчел усиливается в результате разведенческого прогресса, который включает гены южных рас пчел (итальянских), а также в случае молодых маток, долго и чрезмерно интенсивно выращивающих расплод. В благоприятных погодных условиях это может продолжаться до поздней осени. Это сопровождается чрезмерным расходованием запасов перги для поздно вышедших пчел, которые, естественно, с каждым разом становятся все слабее из-за недостатка (в основном) аминокислот.

С точки зрения вывода расплода каждый из упомянутых параметров кондиции зимующих пчел, например, вес тела выведшихся работниц, зависит от силы семьи, в том числе и от количества пчел-кормилиц, которые ухаживали за ними в личиночный период, на что, в свою очередь, имеют влияние упоминаемые осенние пертурбации. Проявляется это обычно в ослаблении семей под конец зимовки, а особенно тогда, когда клещ Varroa destructor имел возможность находиться на запечатанных личинках и молодых пчелах, высасывая из них с большим трудом накопленные в белково-жировом теле запасы питательных веществ. Здесь напоминаем, что белково-жировое тело также есть и у личинок, как и у пчел. В таких обстоятельствах адаптационные способности пчел ослабевают, делая их более подверженными всякого рода болезням и ядам.

Происходит это также и потому, что кондиция пчел на всех стадиях их развития, в том числе продолжительность жизни рабочих пчел, а также масса их тела, способность к сбору кормов или выводу расплода, в том числе и производство пчелиного молочка, зависят не только от биологического разнообразия пищевых веществ, но также от их количества и биологической активности, которые меняются в зависимости от климата, погоды, качества почвы и т.п. Нужно отметить, что, например, уровень белка в том же самом виде пыльцы каждый год бывает иной, и может колебаться от 6-8 до 36-40% в зависимости от местности, времени сбора и от погоды. Известно также, что пыльца отдельных видов растений по природе своей отличается по содержанию белка, витаминов, минеральных солей.

Кроме воды (7-16%), пыльца содержит 6-30% сырого белка, 19-50% сахаров, 0-11% крахмала, 5% жиров. Остальное – 1-6% минералы и другие вещества (22-36%). Содержащиеся в пыльце белки, свободные аминокислоты, жиры, витамины и т.п., прежде всего необходимы для правильного развития структуры, а также действия тканей, органов (мозга, желез, мышц), а также для выделения пчелиного молочка. Эти вещества также обуславливают соответствующий уровень синтезируемых пчелами белков в органах иммунной защиты, находящихся в основном в гемолимфе, нейтрализации разного рода болезнетворных микроорганизмов. Это также относится и к белкам рецепторных органов, определяющих реакцию пчелы на наружные воздействия.

В основе многих неудач в содержании пчел, в том числе и в зимовке, лежат вызванные недостатком кормов, расстройства в физиологии пчел, в том числе и расстройства синтеза белков энзим, принимающих участие в метаболизме пчелы. Тем более что продуктивная семья в расцвете своего развития содержит 45-50 тыс. пчел, а также от 36 до 45 тыс., находящихся в стадии развития, и расходует его в большом количестве. При этом следует помнить, что семья расходует в течение года около 50 кг пыльцы. Стоит напомнить, что некоторые линии разводимых пчел потребляют пыльцы на 30% больше, чем основная, первичная Apis m. mellifera.

Потребность в растительном белке, прежде всего, в содержащимся в нем азоте, приводит к тому, что потреблять пыльцу рабочие пчелы начинают уже в первые часы после выхода из ячеек, хотя пик потребности приходится на промежуток между 5-12 днями их жизни и сопровождается максимальным продуцированием пчелиного молочка, синтезируемого их мандибулярными железами. Отсюда потребность пчел-кормилиц в белке во время выращивания расплода возрастает до 1мг, и даже 4 мг в день. Рабочие пчелы, в сравнении с личинками, потребляют относительно мало пыльцы. Для вывода одной личинки, для обеспечения ее аргинином и триптофаном, требуется около 124-145 мг пыльцы с содержанием белка примерно около 30%. Поэтому пыльца с низким содержанием белка приводит к уменьшению выращивания расплода, и тем больше, чем меньше белка.

В этом контексте потребность пчел в свободных аминокислотах остается на уровне 20% в отношении к потреблению белка вообще (de Groot, 1953), что связано с фактом, что свободных аминокислот в пыльце, например, в 4 раза меньше, чем самого белка. Интересно, что в самом нектаре содержание аминокислот также различно в зависимости от вида цветов, причем цветы с глубокими «рюмочками» имеют его больше, чем плоские цветы, посещаемые пчелами с короткими язычками (Baker и Baker, 1975). Следует отметить, что организм пчелы потребляет те же самые аминокислоты, что и млекопитающие, но имеет меньше потребности в отношении аминокислот, содержащих серу, поскольку синтезирует меньше кератина.

Недостаток хотя бы одной из 10 аминокислот (треонин, валин, метионин, леуцин, изолеуцин, фенилоаланин, лизин, гистодин, аргинин, триптофан), – особенно изолеуцин, который определяет усвоение других аминокислот, – приводит к расстройству в развитии пчелы. Также недостаток триптофана и аргинина проявляется в ситуации, когда единственным источником пыльцы оказывается одуванчик, что значительно ослабляет устойчивость пчел на негативные действия окружающей среды. Недостаток белков и аминокислот до такой степени важен, что, например, только что вышедшие из ячеек пчелы, выкормленные исключительно рапсовой пыльцой, сами не в состоянии участвовать в выкармливании личинок.

Следует отметить, что пыльца, содержащая больше 25% белка, считается хорошего качества. Особенно положительное влияние на работу мозга пчелы, на продолжительность ее жизни, на развитее мандибулярных желез, а также яичников и жирового тела имеет пыльца фруктовых деревьев (груша, яблоня), ивы плакучей, белого и красного клевера, крокусов и вереска, содержащая относительно много сырого белка. На втором месте, с этой точки зрения, считается, например, пыльца одуванчика, вяза, тополя, бука, клена, кукурузы и подсолнечника, а также гречихи. Причем, пыльца гречихи часто содержит менее 10% белка. На третьем месте считается, например, пыльца лещины, ольхи, березы, осины, пихты и ели. Меньше всего питательных веществ, в сравнении с ранее приведенными растениями, содержит пыльца сосен разных видов. Интересно, что мороженая пыльца, также как и сушеная, со временем свою теряет пищевые свойства и привлекательность для пчел.

Хорошей иллюстрацией для этой темы может быть простой подсчет одного из исследователей. Он показал, что семья пчел на каждые 10 г белка, необходимого ей для жизни, должна потреблять 48 г пыльцы, содержащей 30% сырого белка. Чтобы получить тот же самый эффект при потреблении пыльцы, содержащей 20% белка, она должна съесть 72 г такой пыльцы. Отсюда семья потребляет 3 кг пыльцы с содержанием 20% белка или 2 кг пыльцы с содержанием белка 30%, что объясняет часто наблюдаемый факт хорошей зимовки пчел на пасеке, где пчелы собрали пыльцы в зиму меньше, чем пчелы другой пасеки, где пыльцы собрано больше, а зимовка проходит хуже.

Zbigniew Lipińwski,Renata Olesiejuk

Pszczelarstwo № 11/12

Пер. с польск. В. Ефимов

Влияние возраста матки на жизнедеятельно…

июнь 27, 2018

Тяжелые металлы в нектарниках и пыльника…

июнь 27, 2022

Экономические и технологические аспекты …

дек 25, 2022

Заготовка перги на приусадебной пасеке…

нояб 23, 2021

Носит ли улей мед?

июль 29, 2015

Устойчивые к варроатозу…

июль 22, 2017

Апимил некоторые выводы из опыта примене…

июнь 23, 2015

Подсказал теленок

сен 26, 2014

Наша пасека

дек 15, 2016

Павильон каркасной конструкции…

март 30, 2023

Сетчатое ведро для облета пчел…

фев 15, 2015

Возбудители нозематоза…

март 29, 2016

Успешная подсадка маток…

июль 1, 2016

Ветеринарная санитария на пасеках…

июнь 28, 2023

Ручки для ульев

дек 16, 2014

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":