![]() В нерецензируемых околопчеловодческих изданиях в последнее время муссируется вопрос о «лучших пчелах» для России, о плановом вытеснении местной среднерусской породы южными пчелами, о вреде, который якобы нанес пчеловодству страны План породного районирования. При этом звучат незаслуженные и необоснованные упреки и в адрес ученых.

В нерецензируемых околопчеловодческих изданиях в последнее время муссируется вопрос о «лучших пчелах» для России, о плановом вытеснении местной среднерусской породы южными пчелами, о вреде, который якобы нанес пчеловодству страны План породного районирования. При этом звучат незаслуженные и необоснованные упреки и в адрес ученых.

Мы далеки от мысли, что это умышленное передергивание фактов, и склонны думать, что авторы, озабоченные состоянием пчеловодства, не в полной мере владеют информацией по данному вопросу. Исходя из этого, мы решили сделать небольшой экскурс в историю проблемы.

Коренной породой для центральных и северных районов России с незапамятных времен всегда была и остается темная лесная среднерусская порода пчел Apis mellifera mellifera. Это ценнейший генофонд и наша национальная гордость. Обладающая феноменальной зимостойкостью, только она может сравнительно благополучно жить в северных широтах (до 60° с.ш.), а в суровых условиях заповедника Шульган-Таш и поныне живет в бортях, и выдерживать безоблетный период 160–180 дней. Огромный ареал этой суперпороды охватывает не только центральные и северные районы России, но и распространяется на территории стран Западной Европы. На пчелах этой породы базировалось лесное (в Западной Европе) и отечественное бортевое пчеловодство, а Россия называлась иностранными путешественниками страной, истекающей медом. Впрочем, более подробные сведения интересующиеся могут найти в нашей книге «Среднерусские пчелы» (Лениздат, 1995, 125 с.).

Прогресс в мировом пчеловодстве, и прежде всего изобретение в начале XIX в. рамочного улья, разработка технологии искусственного вывода маток дали возможность перевозить и пересылать пчел и маток на большие расстояния, и российские пчеловоды стали приобретать импортных пчел. Этот процесс практически шел бесконтрольно, а появление и широкое развитие периодических изданий по пчеловодству с хорошо поставленной рекламой иноземных пород в определенной мере стали подпитывать этот процесс.

Прежде всего этому способствовало отсутствие пчелоразведенческих питомников в Центральной России. (Развитию матководства препятствовали неблагоприятные природно-климатические условия, делающие это занятие нерентабельным.) Некоторых пчеловодов привлекала, например, красивая окраска «золотой» итальянки или кротость и «длиннохоботность» кавказянки. Многие пчеловоды вообще искали «лучшую породу».

Так, итальянские пчелы получили широкое распространение и в мире, и в России уже в середине XIX в. В Италии в это время в промышленных масштабах работали фирмы-экспортеры Пенна и Пиана. Е.Гречина (1897) сообщал об испытании в Выборге и Пскове итальянок, полученных им из Италии в 1896–1897 гг. С.Красноперов (1911) писал об их испытании в Вятской губернии еще в 1905 г. Периодические издания по пчеловодству 20–30-х годов прошлого века буквально пестрят заметками об итальянках в России. В.В.Алпатов (1948) писал, что за последние 100 лет пчелы этой породы завоевали не только США, но и весь мир.

Первые сведения о коммерческом матководстве в Крайне (Словения) относятся к 1875 г., а уже в 1908 г. Н.Некрасов описывал успешный опыт доставки из Крайны в Тулу по железной дороге пчел краинской породы в крестьянских ящиках-ульях, как вполне обычное мероприятие. Н.Соловьева (1909) приводит подробные и вполне убедительные данные о широком испытании этих пчел в России. Следует предположить, что в Россию краинок завезли гораздо раньше.

Первые питомники на Кавказе появились в 1866 г., а перед революцией 1917 г. их уже насчитывалось более 40. Хозяйства, как правило, производили маток желтой кавказской долинной породы, которая была явно непригодна для разведения в центральных областях России. В те годы еще не было четкого разделения пчел Кавказа на серых и желтых, и эта путаница привела к массовому распространению желтых кавказянок по России и метизации местных пчел. Еще К.А.Горбачев (1916) писал: «С уверенностью можно сказать, что через 10–15 лет будет весьма затруднительно найти на Кавказе чистых серых кавказских пчел». Что уж говорить о деградации северных пчел через 100 лет!

Подобные примеры можно приводить бесконечно, но мы ограничимся сказанным. Следствием всего этого стала повсеместная бесконтрольная метизация местных пчел. Существенный негативный вклад в этот процесс внесли и потрясения, вызванные войнами и революциями. Так, например, для восстановления пчеловодства центральных и западных областей России, разрушенного в годы войны 1941–1945 гг., в массовом порядке поставлялись желтые кавказские и кубанские пчелы и пчелиные матки из питомников Северного Кавказа. Это было необходимо и для обеспечения животноводства кормами, так как для получения семян кормовых трав требовалось интенсивное пчелоопыление.

Предотвращение угрозы полного растворения генофонда местных пород пчел, и прежде всего среднерусской, и стало одной из побудительных причин разработки Плана породного районирования. Его утверждению предшествовала огромная работа по предварительному испытанию в контролируемых условиях основных европейских пород пчел. Работа выполнялась в 1964–1979 гг. с привлечением широчайшей пчеловодной общественности. В нее были вовлечены практически все областные, краевые и республиканские конторы пчеловодства, все специализированные предприятия, большая сеть пчеловодов-опытников. Ни на одном этапе задания и программы не носили декларативный характер. И первая и последняя редакции Плана породного районирования вновь и вновь уточнялись и согласовывались на местах.

Принятый в 1979 г. План породного районирования при определенном несовершенстве имел и целый ряд позитивных моментов. Было показано еще раз, что не может быть «лучшей породы» пчел, универсальной и пригодной для любых целей и в любых условиях. План регламентировал разведение тех или иных пород в конкретных регионах СССР, и в частности Российской Федерации, что позволяло сохранить чистопородных пчел на местах.

Среднерусскую породу рекомендовалось разводить более чем на 50 административных территориях, и прежде всего во всех центральных и северных областях РСФСР. Где же здесь ущемление и вытеснение породы? Ко времени разработки плана оставались лишь остатки чистопородного массива пчел, а повсеместно разводились местные, то есть помеси неизвестного происхождения, часто выдаваемые за среднерусские.

Планом были рекомендованы мероприятия по организации заповедников и заказников районируемых пород для сохранения их генофонда. Так, в 1970 г. для восстановления среднерусской породы и репродукции племенного материала была организована Орловская опытная станция пчеловодства, которая вошла в состав НИИ пчеловодства. В настоящее время здесь сохраняется уникальная генофондная коллекция ее локальных популяций. Станция много сделала для восстановления среднерусской породы в местах ее районирования.

Кроме того, постановление Коллегии Минсельхозпрода России от 29 декабря 1994 г. №10–2 «О сохранении и дальнейшем развитии селекционно-племенного дела в пчеловодстве» были одобрены рекомендации по районированию пород пчел в Российской Федерации и указано на принятие мер по организации заказников пчел местных пород и популяций, в том числе среднерусской породы в Алтайском и Красноярском краях, Республиках Башкортостан, Марий-Эл, Удмуртия, Чувашия, в Вологодской, Пензенской, Пермской, Самарской, Ульяновской и Читинской областях. Экономические реформы последних лет обошли вниманием вопросы сохранения национального генофонда пчел, направленные на перспективу и не приносящие сиюминутного коммерческого успеха. Орловская опытная станция пчеловодства попала в сложнейшие форс-мажорные обстоятельства, а постановление Коллегии о создании заказников пчел так и осталось на бумаге.

Патриотам среднерусской породы вместо сокрушений о ее «вытеснении» лучше бы подумать о реальной помощи уникальному генофондному питомнику среднерусских пчел — Орловской опытной станции пчеловодства.

Ну а драматизм поднятой проблемы состоит в том, что рекомендации Плана породного районирования с распадом СССР и в связи с переходом к рыночной экономике, на фоне полного отсутствия государственного контроля не соблюдаются в последнее десятилетие вообще. Существующая ранее отраслевая зооветеринарная служба существенно сократилась, а оставшаяся часть в своей основе перешла на коммерческие основы. Имеет ли смысл с такой яростью заниматься обсуждением плана, то есть ломать копья по его поводу?! Сейчас в условиях экономического беспредела пчеловоды могут разводить у себя на пасеке ту породу, покупка пчел и маток которой им по карману. Чаще всего это бывают те пчелы, которые куплены у соседа или подарены им. Метизации пчел способствует и отсутствие реальной государственной поддержки пчелопитомников. Участвуя в рыночной экономике, они вынуждены разводить и рассылать пчел той породы, которая пользуется спросом. Напомним интересный факт, о котором помнят старые подписчики журнала «Пчеловодство». На его страницах многократно повторялось объявление администрации Алтайского края. Привлекая к содействию органы правопорядка, руководство края строго запрещало бесконтрольный завоз пчел на свою территорию. Эти меры по сохранению среднерусских пчел в Алтайском крае тогда были возможны, так как они базировались на положениях Плана породного районирования.

Строго следят за чистопородным разведением пчел отраслевая служба и правительство Республики Татарстан.

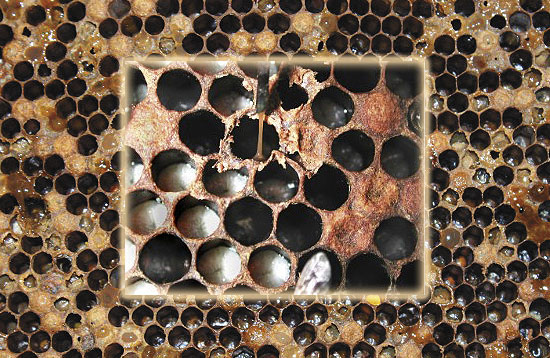

Безусловно, поводов для тревоги за состояние национального генофонда пчел достаточно. В последние годы пчеловодство России испытывает натиск пчеловодов, завозящих беспородных маток и пчел, в основном из бывших Среднеазиатских республик. Природно-климатические условия этого региона благоприятствуют выводу ранних и дешевых маток неизвестного происхождения. Пакеты пчел изобилуют всеми известными, а то и неизвестными науке болезнями. Эта продукция не сопровождается соответствующей документацией, а ее поставщики — частные лица. Такой «дикий рынок» — реальная угроза не только национальному генофонду пчел, но и нашей отрасли вообще.

Уважаемые российские пчеловоды всех форм собственности, прекратим мелодраматично обсуждать прошлое, а всерьез займемся нашим настоящим. НИИ пчеловодства и редакция журнала «Пчеловодство» предлагают обменяться мнениями, как устранить угрозу бесконтрольного распространения помесных пчел, как сохранить и приумножить генофонд пчел России, как сделать работу питомников более эффективной, повысить степень защиты сертификатов на племенной материал и продукцию пчеловодства. Институт готов организовать с вашим широким участием научно-практическую конференцию по поднятым вопросам для выработки общественного мнения и соответствующих предложений в структуры власти.

Н.И.КРИВЦОВ

Фенология цветения медоносов в Ростовско…

фев 10, 2014

Оценка помещений для зимовки пчел (Камча…

сен 23, 2018

Сигнальные показатели качества маток и и…

дек 23, 2014

Магазинная рамка

фев 19, 2020

Клеевые феромонные ловушки «Клей-Кун®» в…

фев 10, 2014

Спасение пасеки

янв 31, 2023

Конусообразная роевня…

мая 19, 2014

Резервы производства экологически безопа…

дек 7, 2023

Биологическая продуктивность генофонда м…

авг 21, 2014

Породный состав пчел Удмуртии…

окт 22, 2016

История НИИ пчеловодства. Н.М.ГЛУШКОВ…

дек 15, 2017

Пчелоопыление в рациональном природополь…

март 9, 2015

«Любительщина», интуиция и точное знание…

апр 25, 2019

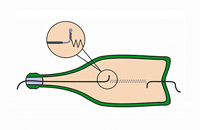

Электрообогреватель из бутылки…

фев 8, 2017

Поимка матки

дек 15, 2015

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":