![]() Как правило, жуки, встречающиеся в ульях медоносных пчел, в той или иной степени приносят вред семье. Однако имеются и полезные симбионты.

Как правило, жуки, встречающиеся в ульях медоносных пчел, в той или иной степени приносят вред семье. Однако имеются и полезные симбионты.

Так, весной 1996 г. в подморе с пасеки, находящейся в окрестностях г. Тюмени, были обнаружены жуки Margarinotus cadaverinus Hoffm. (семейство Histeridae — Карапузики).

Они имеют овальное тело длиной 6–7 мм, гладкое черное и блестящее. Маленькая голова тесно прилегает к передней груди, втягивается. Булава усиков овальная. Копательные ноги плотно прижимаются к телу. Лапки 5-5-5. Передние голени с 6–7 (+2) зубцами.

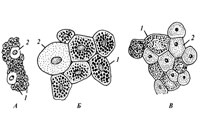

Длина личинки первого возраста около 5 мм, второго — 10–12 мм.

Эти жуки заселяют европейскую часть России, Сибирь (кроме севера тайги и тундры) и далее на восток до Якутии и Байкала, Кавказа, Казахстана и гор Средней Азии (Крыжановский, 1976). В Западной Европе они занимают территорию от Шотландии, Норвегии, Финляндии до Южной Испании, Греции; их можно найти в Турции, Иране, Израиле (G.Muller, 1960).

В доступной нам литературе не нашли упоминания о том, что этот вид был зарегистрирован в ульях медоносных пчел. Он чаще всего встречается на всевозможной падали. Реже попадается на вытекающем соке деревьев, в коровьем и лошадином помете, в курятниках, в гниющих грибах и растительных остатках и т. п. В Средиземноморье отмечен на пахнущих падалью цветках. Известны находки в норах грызунов (кролик, хомяк) и в гнездах хищных птиц.

Личинки жука поедают исключительно живую добычу, главным образом личинок мух (Muscidae, Calliphoridae, Eristalis и др.). Взрослые жуки наряду с питанием живыми насекомыми, преимущественно личинками мух и жуков других видов, способны кормиться также гниющим мясом.

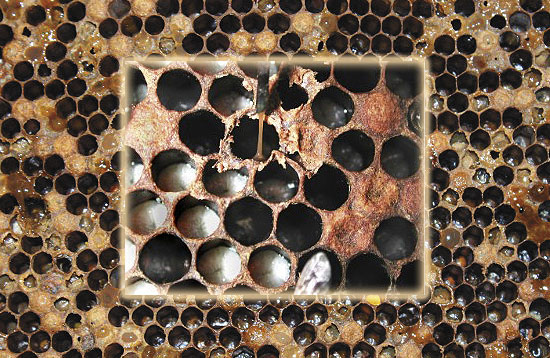

Характер питания обусловливает обитание карапузиков в тех стациях, где концентрируются их жертвы. В весеннем подморе, особенно при зимовке в зимовнике, часто развивается множество личинок жуков и комнатной мухи (Musca domestica L.). Это вполне объясняет появление Margarinotus cadaverinus в весеннем подморе.

Период яйцекладки у этих жуков сильно растянут. Так, самка откладывает яйца с мая по июль: по 6–10 яиц в месяц. Интересная биологическая особенность карапузиков — их личинки имеют только два возраста, причем второй возраст (включая предкуколочную стадию) длится примерно вдвое дольше первого. Окукливание происходит в камере (коконе), построенной личинкой из частиц окружающего субстрата. При оптимальной температуре (23°С) яйцо развивается 6–7 дней; первый личиночный возраст длится около недели, второй — 14–16 дней (из которых половина приходится на предкуколочную стадию). Куколка развивается около двух недель; таким образом, весь цикл продолжается 41–44 дня (при температуре от 13 до 16°С — за 69 дней). Зимуют взрослые насекомые (в случае позднего отрождения зимовка происходит в куколочном коконе), которые способны зимовать дважды и даже трижды и откладывать яйца после второй зимовки.

Очевидно, что в связи с обнаружением этого вида в ульях медоносных пчел его следует рассматривать не только как сапрофила (обитателя падали), но и как апидофила (обитателя гнезд пчелиных). Но, учитывая, что подмор находится в улье не круглый год, жука следует отнести к группе случайных обитателей гнезда (фолеоксены), которые встречаются в основном в других местах обитания, но иногда посещают гнезда, привлекаемые туда личинками настоящих сожителей из других групп насекомых.

Интересно заметить, что были сделаны попытки использования других видов карапузиков для биологической борьбы с синантропными мухами (Bornemisza, 1968). Наиболее эффективно это получилось на островах Фиджи, куда карапузиков завезли с острова Ява и где они дают 6–8 поколений в год. При этом один жук способен уничтожить за день до 12 личинок мух.

Считаем, что вряд ли стоит говорить об использовании Margarinotus cadaverinus для биологической борьбы с вредителями внутри улья, так как в этом деле главным фактором должно быть создание условий, исключающих их массовое развитие. Но, когда нерадивый пчеловод оставляет несожженным подмор на пасеке, многие виды вредных насекомых продолжают развиваться в нем и вне улья. В этом случае Margarinotus cadaverinus становится регулятором их численности, содействуя тем самым естественной дезинсекции территории пасеки.

О.В.ЗБАНАЦКИЙ,

Н.М.СТОЛБОВ

ВНИИ ветеринарной энтомологии и арахнологии,

г. Тюмень

Получаем высококачественный и экологичес…

июнь 13, 2020

Семья пчел уничтожает клещей варроа…

окт 6, 2021

Генетические основы феномена пестрого ра…

сен 8, 2014

Влияние гомогената трутневого расплода н…

дек 1, 2016

Жировое тело

март 1, 2021

Как перенести пчел на пасеку…

март 27, 2015

Усовершенствование улья Дадана…

янв 14, 2015

О тонкостях организации кочевок…

апр 28, 2017

Ароматерапия и пчелопродукты…

дек 21, 2019

Зимовка пчел на сокращенном числе рамок…

сен 10, 2017

Как я получаю мед

апр 18, 2015

Сироп из … сыворотки

янв 22, 2018

Источники возбудителя аскосфероза…

фев 20, 2016

Почему метод А.И.Волоховича «не пошел» в…

авг 8, 2014

История темной европейской пчелы…

мая 21, 2015

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":