![]() В последние годы в связи с увеличением числа пасек в личных подсобных хозяйствах создаются предпосылки для быстрого распространения инфекционных и паразитарных заболеваний пчел, в том числе и варроатоза. За многие годы его существования проблема борьбы с ним хоть и стала менее острой, но полностью не решена. Гибель пчел в 2003/04 г. заставляет нас еще раз обратиться к ней.

В последние годы в связи с увеличением числа пасек в личных подсобных хозяйствах создаются предпосылки для быстрого распространения инфекционных и паразитарных заболеваний пчел, в том числе и варроатоза. За многие годы его существования проблема борьбы с ним хоть и стала менее острой, но полностью не решена. Гибель пчел в 2003/04 г. заставляет нас еще раз обратиться к ней.

В настоящее время наиболее эффективный химический метод борьбы с варроатозом пчел — использование акарицидных препаратов системного и контактного действия из различных химических групп (фосфорорганические соединения, пиретроиды и т.д.). Все шире распространяется зоотехнический способ борьбы (строительная рамка).

Мы сравнивали акарицидную эффективность и безопасность наиболее распространенных противоварроатозных средств в условиях СПК «Калининский» Каменского района Пензенской области.

В эксперимент вошло шесть групп семей-аналогов, по восемь семей пчел в каждой. Препараты подбирали с учетом популярности среди пчеловодов и наименьшей степени загрязнения продуктов пчеловодства.

В первой группе (1) пчел обрабатывали бипином (на основе амитраза) двукратно с интервалам в 7 дней (фон); во второй (2) — фумисаном (тонкие полоски древесного шпона, пропитанные флювалинатом), двукратно в весенний период и после окончания медосбора + бипин; в третьей группе (3) — щавелевой кислотой (горячий способ) + бипин; в четвертой группе (4) — зоотехническим способом (строительная рамка), в период массового вывода трутней + бипин; в пятой группе (5) — фумисаном + зоотехнический способ + бипин; в шестой группе (6) — щавелевой кислотой + зоотехнический способ + бипин.

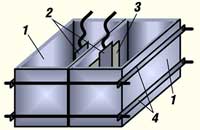

Для 1-й группы рабочий раствор бипина готовили, смешивая 1 мл препарата с 2 л теплой воды. Им прокапывали улочки из шприца (10 мл на одну улочку пчел). Во 2-й группе полоску фумисана подвешивали в средней части межрамочного пространства улья (из расчета одна полоска на 8–10 улочек пчел, экспозиция обработки 14–18 дней). В 3-й группе применяли щавелевую кислоту в дозе 2 г на семью пчел, предварительно доводя ее с помощью нагрева до парообразного состояния. В 4-й группе ставили с края гнезда строительные рамки (из расчета 1 рамка на 1 семью пчел) и периодически вырезали из нее трутневый расплод. В 5-й и 6-й группах обработки проводили по аналогии вышеописанным способам.

Сроки и дозы введения того или иного препарата брали, руководствуясь рекомендациями и наставлениями по их применению. Для оценки эффективности противоварроатозной обработки, а также определения воздействия препаратов на жизнеспособность пчел устанавливали степень их поражения варроатозом после обработки и оценивали состояние семей.

Заклещенность пчел определяли в начале, середине и конце опыта. Для этого в стеклянную банку помещали 100 особей, опудривали сахарной пудрой, периодически встряхивали, просеивали ее через сито (3 х 3 мм) и подсчитывали осыпавшихся клещей.

Использование различных вариантов обработок с применением наиболее распространенных противоварроатозных средств показало их достаточно высокую степень акарицидной эффективности. В 2004 г. она составляла от 91,2 до 98,8%, на второй год — 83,0–99,3%. Обработки оказали положительное действие на оздоровление семей и их продуктивность; было получено от 38,6 до 44,3 кг и 32,7–42,7 кг на семью пчел соответственно по годам (табл.).

Результаты учета показали, что наибольшую активность проявили семьи пчел, где применяли комплексные обработки (5-я и 6-я группы). В этих вариантах их проводили в течение всего активного периода жизни семей и зафиксировали наименьший отход их в период зимовки (от 12,2 до 13,7% в 2004 г., 12,9 и 14,6% в 2005 г.). Развитие семей в весенний период в этих вариантах было более бурным, что способствовало увеличению медопродуктивности (см. табл.).

Наибольший отход пчел за зимний период 2004/05 г. наблюдался в 1-й (вариант с бипином) и 3-й группах (щавелевая кислота + бипин) 24,8 и 21,3% соответственно, где обработки вели в поздний период (осень). Отход за зиму 2005/06 г. в этих группах возрос до 30,8% соответственно.

Таким образом, из шести вариантов использования противоварроатозных средств эффективными оказались варианты с применением их в комплексе в течение всего активного периода жизни семей. Это зоотехнический способ + + фумисан + бипин и зоотехнический способ + щавелевая кислота + бипин. Проведение таких обработок позволило пчелиным семьям успешно перезимовать, сократить заклещенность, а в результате получили в среднем 42,7 кг товарного меда на одну семью пчел с наименьшей степенью загрязнения химическими веществами.

В.А.ГУЩИНА,

Е.А.ЗАЙЦЕВ

ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА»

Нет пчел — нет урожая

мая 12, 2015

Размещение ульев на пасеке …

фев 14, 2022

Качество продуктов пчел на юге Западной …

авг 1, 2014

Лечение медом воспаленных и деформирован…

мая 27, 2015

Оценка помещений для зимовки пчел (Камча…

сен 23, 2018

Бортники — кто они?

сен 17, 2022

Почему пчелы иногда меняют молодых маток…

авг 10, 2015

Соблюдайте свободное пространство…

фев 13, 2020

Оснащение медогонки электромеханическим …

фев 4, 2015

Пути к безопасной апитоксинотерапии…

дек 16, 2016

Ускоренное размножение пчел…

мая 31, 2022

Подкормка и подсиливание пчел зимой…

фев 27, 2019

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":