![]() Мутация медоносных пчел, выражающаяся в появлении среди обычных трутней особей с белым цветом глаз, была выявлена на одной из пасек Национального парка «Орловское полесье» в лесной части Хотынецкого района Орловской области в мае 2004 г. Из 40 пчелиных семей белоглазые трутни встречались в шести (15%). За последние годы сведения о подобном явлении поступали с других пасек западной части области (Шаблыкинский, Сосковский, Дмитровский районы).

Мутация медоносных пчел, выражающаяся в появлении среди обычных трутней особей с белым цветом глаз, была выявлена на одной из пасек Национального парка «Орловское полесье» в лесной части Хотынецкого района Орловской области в мае 2004 г. Из 40 пчелиных семей белоглазые трутни встречались в шести (15%). За последние годы сведения о подобном явлении поступали с других пасек западной части области (Шаблыкинский, Сосковский, Дмитровский районы).

Как известно, появление белоглазых самцов — довольно редкое явление. Еще в 70–80-е годы на кафедре пчеловодства ТСХА под руководством профессора Г.А.Аветисяна делались попытки с помощью ионизирующих излучений и химических мутагенов (после обработки ими маток) получить таких самцов. Однако результаты были отрицательными.

В Орловской области мы встретились с массовым явлением. Причины в некоторой степени синхронной встречаемости данной спонтанной мутации неизвестна. Можно предположить влияние индуцирующего воздействия повышенного уровня ионизирующего излучения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Согласно опубликованным картографическим данным Госкомстата РФ по гидрометеорологии, уровень радиоактивного загрязнения цезием–137 и стронцием–90 на территории 9,5 тыс. км2 Орловской области после аварии составлял 1–20 Кюри на 1 км2. В отдельных же точках уровень радиации превышал 30 Кюри/км2.

Мутация медоносных пчел — белоглазые трутни известна с 1930 г. Впервые ее описал А.С.Михайлов (1931). Он наблюдал ее на Тульской опытной станции пчеловодства у трутней однолетней матки, завезенной с Украины. Причем белоглазые и обычные самцы появлялись в ее потомстве в равном числе. Белоглазые трутни отличались заметно меньшей подвижностью и неспособностью к лету в связи с предполагавшейся их слепотой (А.С.Михайлов, 1931) или же ослабленным зрением (Керри, Лейдлод, 1956).

Мутации, как известно, носят случайный характер и могут наследоваться. Все зависит от того, как особи, их имеющие, вписываются в условия внешней среды. От вредных (отрицательных) мутаций вид освобождается благодаря естественному отбору.

Еще Ф.Рутнер (1981) писал: «Есть мутации, которые препятствуют нормальной окраске точечных и фасеточных глаз. Так как образование пигментов зависит от многих наследственных основ (Кюн, 1965) возникает возможность появления различных глазных мутаций». Г.Д.Билаш, Н.И.Кривцов (1991) описывают 20 различных цветов глаз у трутней (от белого, кремового, зеленого, светло-зеленого до розового и гранатового) и 3 изменения их формы.

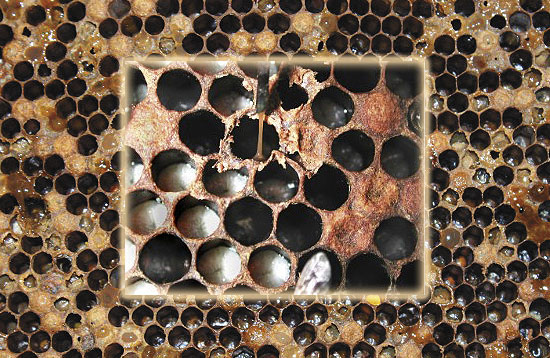

Как было сказано выше, в Орловской области появились на пасеках в пчелиных семьях белоглазые трутни. Данные наших наблюдений согласуются с вышеописанным. Соотношение белоглазых и нормальных самцов в выявленных нами пчелиных семьях-носительницах мутации составляет примерно 1 : 1, как и у А.С.Михайлова. При отборе проб (по 50 шт.) для изучения экстерьера отмечались мягкотелось белоглазых самцов и несколько большие размеры некоторых экстерьерных признаков (табл.) по сравнению с показателями обычных особей. Белоглазые имели более длинный хоботок (td > 2), бульшую ширину крыла и 1-го членика задней лапки, бульшую длину 3-го тергита (td > 2), существенно различались они и по гантельному индексу (td = 3,73). На фоне высокой летной активности обычных трутней ни одного полета белоглазых замечено не было.

А.С.Михайлов (1931) искусственно осеменял гетерозиготную матку спермой белоглазых трутней и получил пчел с обычными и белыми глазами в соотношении 1 : 1. По данным зарубежных ученых, после осеменения матки спермой белоглазых трутней появляется потомство (трутни, пчелы, матки) с обычным цветом глаз. Белоглазость — рецессивный признак, он не проявляется. При осеменении матки-дочери спермой белоглазых трутней появляются белоглазые самцы и с нормальными глазами, с подобными изменениями глаз рождаются пчелы и матки — все в соотношении 1 : 1. Причем пчелы вылетают из гнезда, но никогда не возвращаются. И только при осеменении матки-внучки с белыми глазами спермой обычных трутней появляются белоглазые трутни (проявляется рецессивный признак), остальное потомство имеет обычный цвет глаз. Белоглазость сохраняется в рецессиве, подавленная доминантной темной окраской. Таким образом, мы имеем обычную схему наследования доминантных и рецессивных признаков.

Как мы видим, происходящие на пасеках явления требуют продолжения исследований и накопления информации, поскольку белоглазые трутни уже встречаются не только в виде отдельных экземпляров в лабораторных условиях, но и на обычных пользовательных пасеках и в достаточно большом числе.

Н.Н.ГРАНКИН, И.Ю.ВЕРЕЩАКА

Подсказал теленок

сен 26, 2014

Сохранение запасных маток в зимний перио…

нояб 7, 2014

Влияние гомогената трутневого расплода н…

дек 1, 2016

Мед как консервант

нояб 21, 2019

Пасека без роев: только одни плюсы…

июнь 30, 2022

Опыт бессотовой зимовки…

окт 15, 2014

Весенняя помощь семьям …

март 21, 2015

Ухожья бортевые да колодные…

март 1, 2022

О чем говорит цвет меда…

авг 9, 2023

Кое-что о полистирольных ульях…

окт 14, 2015

Пасечная тележка

дек 16, 2017

Эффект синергии в апитерапии…

июнь 7, 2021

Костюм и обувь для пчеловода…

янв 17, 2022

Упрощенный безроевой метод…

сен 25, 2015

"Апи" плюс "Фито" против иммунодефицита…

окт 29, 2015

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":