![]() В гнезде семьи медоносной пчелы всегда имеется область высокой температурной стабилизации, которую можно квалифицировать как тепловой центр, что отличает пчел от типичных пойкилотермных животных и сближает с гомойотермными животными [3]. В весенне-летний период наивысшей стабилизацией температуры отличается область, в которой локализуется расплод. Его температура обычно варьирует в пределах десятых долей градуса и лишь в некоторых экстремальных ситуациях выходит за пределы 1°С [1, 2].

В гнезде семьи медоносной пчелы всегда имеется область высокой температурной стабилизации, которую можно квалифицировать как тепловой центр, что отличает пчел от типичных пойкилотермных животных и сближает с гомойотермными животными [3]. В весенне-летний период наивысшей стабилизацией температуры отличается область, в которой локализуется расплод. Его температура обычно варьирует в пределах десятых долей градуса и лишь в некоторых экстремальных ситуациях выходит за пределы 1°С [1, 2].

Очевидно, что регуляция взрослыми пчелами температуры расплода наследственно запрограммирована. Однако неизвестно, какими стимулами запускается эта программа, какие сигналы расплода могут стимулировать рабочих пчел генерировать тепло и приостанавливать этот процесс. Попытка ответить на этот вопрос предпринята настоящей работой.

Поведение пчел, занимающихся обогревом расплода, изучали на семьях, содержавшихся в однорамочном наблюдательном улье со съемными боковыми стенками. Температуру поверхности ячеек и тела пчел контролировали методом тепловизионного сканирования, в течение которого боковые стенки улья заменяли полиэтиленовой пленкой, прозрачной для ИК-диапазона. Температуру тел куколок, находившихся в запечатанных пчелами ячейках, измеряли микротермодатчиками (KTY-21-6). Их вводили в ячейки через проколы в донной части. Один из датчиков, продвигая вдоль стенки ячейки, располагали у головного отдела куколки, другой — у брюшного. Положение датчиков в ячейке фиксировали тонким слоем воска. Им же заделывали отверстия, через которые в ячейки вводили термодатчики.

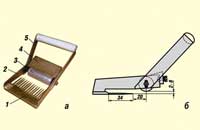

Реагирование пчел на разогрев и охлаждение куколок изучали на моделях. Разогреваемая модель представляла собой нагревательный элемент, запитанный от источника постоянного тока напряжением 12 В (рис. 1, а). Линейный прирост мощности в цепи питания нагревательного элемента обеспечивался блоком сопротивлений (БС). Для охлаждения ячейки использовали заполняемую водой силиконовую емкость, размер которой соответствовал пчелиной куколке (рис. 1, б). Разогреваемую и охлаждаемую модели вводили в ячейки, из которых удаляли куколок через предварительно вычлененные донья. Перед началом опытов их заделывали воском.

Реагирование пчел на разогрев и охлаждение куколок изучали на моделях. Разогреваемая модель представляла собой нагревательный элемент, запитанный от источника постоянного тока напряжением 12 В (рис. 1, а). Линейный прирост мощности в цепи питания нагревательного элемента обеспечивался блоком сопротивлений (БС). Для охлаждения ячейки использовали заполняемую водой силиконовую емкость, размер которой соответствовал пчелиной куколке (рис. 1, б). Разогреваемую и охлаждаемую модели вводили в ячейки, из которых удаляли куколок через предварительно вычлененные донья. Перед началом опытов их заделывали воском.

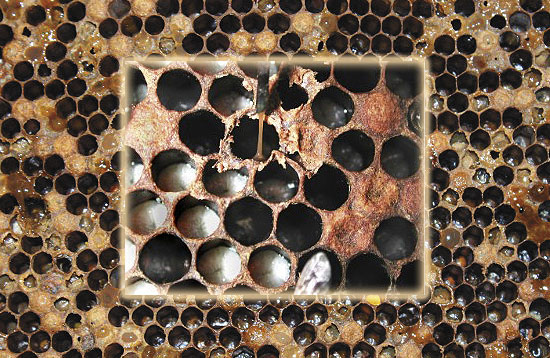

Отношение пчел к внезапно погибшему расплоду изучали на куколках рабочих особей, находившихся в неповрежденных запечатанных ячейках. С этой целью ячейки сотов с запечатанными куколками подвергали сублетальным и летальным экспозициям ультрафиолетового облучения (лампа РДТ-240). Необлучаемые участки сотов, занятые расплодом, затеняли металлическим экраном. Затем соты возвращали в свои семьи. Температуру на облученных и необлученных участках сотов контролировали микротермодатчиками.

Разогревом ячеек, занятых расплодом, занимаются пчелы, не имеющие выраженных отличий от других взрослых особей. Пчелы, обогревающие расплодные ячейки, чередуют процессы теплогенерации с паузами (рис. 2). Поскольку генерация тепла пчелой достигается микровибрациями грудной мускулатуры, то грудной отдел в периоды теплогенерации достигает наибольшего разогрева.

Разогревом ячеек, занятых расплодом, занимаются пчелы, не имеющие выраженных отличий от других взрослых особей. Пчелы, обогревающие расплодные ячейки, чередуют процессы теплогенерации с паузами (рис. 2). Поскольку генерация тепла пчелой достигается микровибрациями грудной мускулатуры, то грудной отдел в периоды теплогенерации достигает наибольшего разогрева.

Температура поверхности ячеек, разогреваемых пчелами, перед началом опыта варьировала от 31 до 32,6°С, составляя в среднем 31,8°С. За время разогрева, варьировавшего от 0,4 до 5,4 мин, температура поверхности ячеек возрастала в среднем на (2,4±0,1)°С со скоростью (0,6±0,3)°С/мин.

Дорсальная сторона грудного отдела пчел перед началом разогрева ячеек составляла в среднем (36,7±0,4)°С. За (2,5±0,15) мин температура грудного отдела повышалась в среднем до (37,4±0,4)°С (рис. 3). Минимальная температура грудных отделов пчел перед началом активной теплогенерации на расплодных ячейках составляла 34,2°С, максимальная — 40,3°С, а после периода разогрева ячеек — соответственно 34,6 и 39,6°С. Скорость разогрева поверхности ячеек составляла в среднем 0,9°С/мин. Пчелы, исходная температура грудных отделов которых находилась на уровне не ниже 38,5°С, охлаждались в период обогрева ячеек.

Дорсальная сторона грудного отдела пчел перед началом разогрева ячеек составляла в среднем (36,7±0,4)°С. За (2,5±0,15) мин температура грудного отдела повышалась в среднем до (37,4±0,4)°С (рис. 3). Минимальная температура грудных отделов пчел перед началом активной теплогенерации на расплодных ячейках составляла 34,2°С, максимальная — 40,3°С, а после периода разогрева ячеек — соответственно 34,6 и 39,6°С. Скорость разогрева поверхности ячеек составляла в среднем 0,9°С/мин. Пчелы, исходная температура грудных отделов которых находилась на уровне не ниже 38,5°С, охлаждались в период обогрева ячеек.

Разогрев поверхности ячеек оказывал неодинаковое влияние на повышение температуры со стороны крышек и доньев соответственно головных и брюшных отделов куколок. До начала обогрева ячеек температура у крышек превышала таковую у доньев. Соответственно, у куколок перед началом их обогрева пчелами температура головных отделов превышала брюшную температуру. В процессе обогрева это различие сохранялось.

Наряду с обогревом расплода через наружные поверхности сотов пчелы могут использовать для этой цели и пустые ячейки. В таких ситуациях пчела вползает головой в ячейку. На ее поверхности остается обычно лишь кончик брюшка. Отличие в поведении этих пчел выражается в том, что они намного дольше генерируют тепло по сравнению с теми, которые находятся на поверхности сотов. Фазы теплогенерации у пчел, находящихся в ячейках, могут достигать 24 мин, что более чем в 4 раза превосходит периоды термогенеза на поверхности ячеек.

На нагревание модели куколки со скоростью 1,3°С/мин пчелы реагируют активным вентилированием, когда температура поверхности ячейки достигала 36…37°С (рис. 4). Температура модели в это время достигала максимум 43°С. Несмотря на последующее в течение 1,5–2 мин понижение температуры модели и поверхности ячейки, пчелы продолжали активно охлаждать расплод. Его охлаждение пчелами приостанавливалось при понижении температуры поверхности сотов до 35...35,5°С.

На нагревание модели куколки со скоростью 1,3°С/мин пчелы реагируют активным вентилированием, когда температура поверхности ячейки достигала 36…37°С (рис. 4). Температура модели в это время достигала максимум 43°С. Несмотря на последующее в течение 1,5–2 мин понижение температуры модели и поверхности ячейки, пчелы продолжали активно охлаждать расплод. Его охлаждение пчелами приостанавливалось при понижении температуры поверхности сотов до 35...35,5°С.

Охлаждение ячейки моделью куколки стимулировало пчел обогревать ее. Пчелы прижимались к охлаждаемым ячейкам (типичная поза при обогреве), когда температура их поверхностей опускалась до 32°С. У охлаждаемой ячейки находились пчелы, индифферентные к понижению температуры поверхности сотов и активно реагирующие на генерацию тепла. Температура грудных отделов у индифферентных пчел находилась на уровне 30,8…34,8°С, у генерирующих тепло — в пределах 36,6…39,8°С.

Наличие пчел в зоне искусственного охлаждения расплодной ячейки, отличающихся по температуре тела, указывает на то, что обогревом расплода готовы заниматься не все пчелы и не в любое время. Для этого необходима наследственно запрограммированная мотивация, модифицирующая изменение физиологического состояния пчел. В качестве пускового стимула может выступать биополе расплода и особенно его пахучие выделения. Поэтому только одного охлаждения расплода недостаточно для стимуляции у взрослых пчел активной генерации тепла.

Пчелы по-разному относятся к облученному и необлученному расплоду. Время от времени они разогревали облученные области до 38...39,5°С. На необлученных участках сотов в это время температура не выходила за пределы биологической нормы и поддерживалась на уровне 34,6...35,4°С. После нескольких периодов разогрева облученного расплода пчелы вскрывали ячейки и удаляли находившихся в них куколок. Обычно пчела, перед тем как приступить к вскрытию ячейки, несколько раз прижимаясь к ее поверхности (крышке), интенсивно генерировала тепло. Температура между грудным отделом пчелы и крышкой ячейки достигала 39,6°С, возрастая примерно за 2–3 мин на 3...4°С.

Таким образом, регуляция температуры расплода у пчел базируется на реализации получившего развитие сложного инстинкта и сопряжено с углублением социальных отношений. Расплодные ячейки пчелы, очевидно, опознают по их пахучим выделениям. По этому признаку от расплодных отличаются запечатанные кормовые ячейки, не обогреваемые пчелами. При наличии у пчелы мотивации обогрева расплода она начинает генерировать тепло по сигналу, которым служит относительно низкая температура поверхности ячейки. Обратная связь между взрослой и развивающейся пчелой устанавливается по ее ответному тепловому излучению. Оно возрастает у живых куколок при их разогреве. При отсутствии этого ответного сигнала пчелы выявляют погибших куколок, находящихся в закрытых ячейках.

Е.К.ЕСЬКОВ, В.А.ТОБОЕВ

Ключевые слова:

медоносная пчела, температура расплода.

Аннотация:

показано, что обратная связь между взрослой и развивающейся пчелой устанавливается по ее ответному тепловому излучению.

Литература:

1. Еськов Е.К. Отношение пчел к искусственному ультрафиолетовому облучению // Известия РАН. — Серия биол. — 1996. — № 6.

2. Еськов Е.К., Тобоев В.А. Генерация, накопление и рассеяние тепла в скоплениях агрегирующихся насекомых // Журн. общей биологии. — 2009. — Т. 70. — № 2.

3. Майстрах Е.В. Тепловой баланс гомойотермного организма // Руководство по физиологии. Физиология терморегуляции. — Л.: Наука, 1984.

Фуражировочная активность шмелей и пчел …

март 17, 2020

Обработка прополиса

дек 26, 2016

Феромонный препарат ТОС-БИО при выводе м…

фев 9, 2014

Безопасное строгание

янв 2, 2015

Культиватор Кузина

сен 2, 2015

Влияние геопатогенных зон на качество ма…

авг 26, 2014

Ловушки для роев

окт 3, 2020

Медоносы вокруг нас (3)

март 6, 2015

Механизация в пчеловодстве…

апр 20, 2016

Медоносные ресурсы лесной Мещеры…

июль 3, 2022

Селекция без проблем

июнь 1, 2021

Применяю аписил

мая 17, 2015

Защита пчел от повышенной влажности во в…

дек 15, 2020

Вопросы по законодательству (3)…

фев 7, 2015

Эспарцет песчаный

сен 15, 2021

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":