![]() В первой отечественной книге о пчелином яде профессор Н.М.Артемов (1941) отмечал, что принципиальная возможность его приема или препаратов на его основе перорально теоретически мало обоснована, поскольку основные действующие компоненты этого продукта пчел — белки и полипептиды — разрушаются пищеварительными ферментами. Однако в последнее время накопились факты, которые свидетельствуют о возможности прохождения белковых и полипептидных компонентов пищи через стенку кишечника в кровь без разрушения. Так, установлено, что при вскармливании новорожденных вместе с молоком матери в кровь ребенка попадают антитела (белки и пептиды) молозива (Уайт и др., 1981).

В первой отечественной книге о пчелином яде профессор Н.М.Артемов (1941) отмечал, что принципиальная возможность его приема или препаратов на его основе перорально теоретически мало обоснована, поскольку основные действующие компоненты этого продукта пчел — белки и полипептиды — разрушаются пищеварительными ферментами. Однако в последнее время накопились факты, которые свидетельствуют о возможности прохождения белковых и полипептидных компонентов пищи через стенку кишечника в кровь без разрушения. Так, установлено, что при вскармливании новорожденных вместе с молоком матери в кровь ребенка попадают антитела (белки и пептиды) молозива (Уайт и др., 1981).

В ряде работ описывается прохождение нативных белков из кишечника в организм взрослых людей при различных заболеваниях, в частности при недостаточности пищеварительных ферментов. Подтверждением возможности приема ферментных (белковых) препаратов перорально является интенсивно развивающееся новое направление в медицине — системная энзимотерапия (Рансбергер, Ной, 1994). Появились работы, доказывающие прохождение принимаемых с пищей белков и полипептидов через кишечную стенку непосредственно в кровь без структурных изменений.

Так, недавно академик Ю.В.Наточин с сотрудниками (2003, 2004) в экспериментах с введением полипептида (антидиуретического гормона вазопрессина) в изолированную кишку теплокровных и холоднокровных животных показали, что он проходит через ее стенку без изменений и оказывает свое специфическое действие на проницаемость оболочек внутренних органов для воды. Таким образом сегодня сложились веские теоретические основания возможности приема пчелиного яда перорально. Необходимо отметить, что первые таблетки с пчелиным ядом появились в США еще в 1958 г. (Младенов, 1992). Автор пишет, что они содержали около 1 мг сухого яда, но оказались малоэффективными при приеме. В дальнейшем развитие технологии пероральных препаратов с ядом было реализовано благодаря смешиванию его с медом, что снимало проблему с нейтрализацией горечи во рту. Сегодня имеется несколько таких лекарств и пищевых добавок, принимаемых внутрь. Например, «Пчелиный яд с медом» (Новая Зеландия), а также один из «Трофосанов» и гомеопатические препараты, которые производятся в России.

Однако для расширенного внедрения данного метода необходимы экспериментальные доказательства возможности транспорта компонентов пчелиного яда в неизменном виде из кишечника в кровь. Обычно для этого исследуют физиологические эффекты, проявляемые веществами при других способах введения. Для пчелиного яда при его введении в кровоток наиболее показательны эффекты, связанные с активацией системы гипоталамус — гипофиз — кора надпочечников (Крылов, 1995) и соответственными стрессовыми реакциями организма (Крылов и др., 1998).

Однако для расширенного внедрения данного метода необходимы экспериментальные доказательства возможности транспорта компонентов пчелиного яда в неизменном виде из кишечника в кровь. Обычно для этого исследуют физиологические эффекты, проявляемые веществами при других способах введения. Для пчелиного яда при его введении в кровоток наиболее показательны эффекты, связанные с активацией системы гипоталамус — гипофиз — кора надпочечников (Крылов, 1995) и соответственными стрессовыми реакциями организма (Крылов и др., 1998).

В связи с вышесказанным и с целью экспериментального подтверждения проникновения компонентов пчелиного яда из кишечника в кровоток при приеме перорально мы измеряли стрессоустойчивость крыс, которая в основном связана с активностью гипоталамо-гипофиз-надпочечниковой системы.

Исследования провели на 40 белых нелинейных крысах обоего пола массой 180–210 г. Животных разделили на три группы и содержали на общем рационе вивария. Первая группа — контрольная; второй — дополнительно скармливали мед из расчета 2 г/кг; третьей — смесь меда с пчелиным ядом: мед — 2 г/кг, пчелиный яд — 0,5 мг/кг. Добавки скармливали один раз в день в течение 21 дня. У всех животных регистрировали кардиоинтервалограмму до начала опыта и на 21-й день после окончания кормления. После этого крыс контрольной и подопытных групп подвергали стрессовому воздействию — гипобарической гипоксии («подъем» в барокамере на 11 тыс. м за 2 мин) и оценивали состояние реактивности организма на гипоксию по расчету индекса напряжения вегетативной нервной системы (ИН) по Баевскому (Баевский и др., 1984) до начала опыта (ИН1), после курсового скармливания препаратов (ИН2) и после моделирования гипоксии (ИНЗ).

Результаты исследования показаны на рисунке. Как видно, курсовое скармливание меда и меда с ядом не приводило к изменению вариации кардиоинтервалограммы и соответственно индексов напряжения вегетативных функций ИН1 и ИН2 (аналогично в контроле). Иные результаты были получены при моделировании у животных стрессовой реакции. Как и следовало ожидать, в контроле наблюдалась высокая реактивность организма, о чем свидетельствовал высокий ИН (ИН3). Вместе с тем у крыс, получавших в качестве пищевой добавки мед, ИН3 хотя и был ниже, чем в контроле (разница несущественна), но был также высок. У крыс, получавших мед с пчелиным ядом, ИН3 был существенно ниже, чем в обеих сравниваемых группах.

Таким образом, скармливание крысам пчелиного яда привело к повышению устойчивости животных к стрессу, вызываемому гипобарической гипоксией. Учитывая, что эта реакция во многом обеспечивается повышением активности стресс-реализующей системы гипоталамус — гипофиз — кора надпочечников, мы можем говорить об участии в этой активации компонентов пчелиного яда, абсорбированных в кишечнике при курсовом скармливании животным, то есть при приеме пчелиного яда перорально имеется высокая вероятность поступления в кровь части его компонентов в неизменном виде.

В.Н.КРЫЛОВ,

Л.В.ОШЕВЕНСКИЙ

Нижегородский государственный университет

Пирамида и магнит на службе у пчеловодов…

апр 14, 2015

Пчеловодство Австралии…

нояб 25, 2017

Органическое соединение селена при подко…

март 27, 2020

Ускоренное размножение пчелиных семей …

фев 2, 2015

Лечение пчел от различных заболеваний…

фев 7, 2015

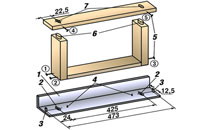

Ульевая рамка

апр 13, 2018

Свойства меда

авг 28, 2023

Изготовление ульев

дек 4, 2018

Кормушки из использованной пластмассовой…

дек 8, 2017

Опыты по многоматочному содержанию пчел…

нояб 21, 2014

Новые требования к определению качества …

окт 22, 2016

Термогенез семьи в период медосбора…

окт 25, 2019

Посевы медово-силосных культур…

июнь 2, 2017

Особенности ухода за пчелами и их оздоро…

июнь 13, 2018

Мед ли течет из центробежной медогонки?…

сен 25, 2014

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":