Маакия амурская (акатник) — Maackia amurensis Maxim. et Rupr. Дерево из семейства бобовых высотой до 15 м, ствол до 30 см в диаметре, обычно со светло-коричневой корой. Листья очередные, голые, плотные, длиной 10–15 см. Цветки обоеполые, неправильные, белые или слегка кремовые, собраны в густые, многоцветковые конечные кисти длиной до 15 см. Цветет в июне—июле.

Хороший медонос и пыльценос. На юге Приамурья в местах обильного распространения маакии пчелы контрольной семьи собирали до 2,5 кг меда в день. Медопродуктивность — 40–60 кг/га. Мед удовлетворительного качества.

Широко распространена в Приморье и Приамурье в смешанных лесах, среди кустарников, на богатых, достаточно увлажненных почвах. В горах поднимается до 400 м над уровнем моря.

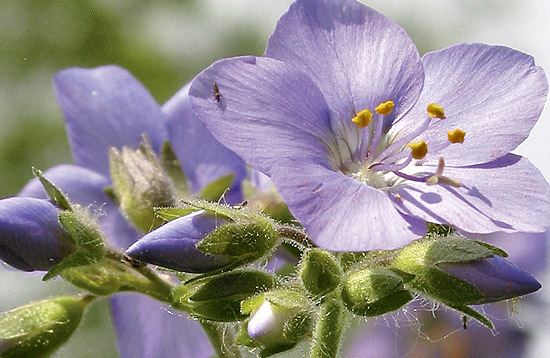

Актинидия острая — Actinidia arguta (Siebbold et Zucc.) Planch. ex Miq. Лиана из семейства актинидиевых, до 18 см в диаметре, поднимается вверх по стволам деревьев до 30 м. Побеги гладкие, светло-серые, усеянные чечевичками. Листья крупные, голые или с редкими щетинистыми волосками. Растение двудомное. Цветки раздельнополые, белые. Цветет в конце июня в течение 8–10 дней. Первостепенный медонос и пыльценос. Медопродуктивность — 96–120 кг/га.

На юге Приморья кроме этого вида произрастают другие виды: актинидия коломикта — А. kolomikta (Махim.) Маxim., актинидия жиральды — А. giraldii Diels., актинидия полигамская — А. роligama (Siebold et Zucc.) Miq., хорошие медоносы, представляющие некоторый селекционный интерес.

Растет в лесах юга Приморья.

Секуринега полукустарниковая — Secu-rinega suffruticasa (Pall) Rend. Раскидистый кустарник высотой до 2,0 м из семейства молочайных. Молодые побеги светло-желтые. Листья голые, темно-зеленые. Двудомное растение с зеленовато-желтыми цветками. Тычиночные цветки в пучках по 3–15 шт., пестичные — одиночные, реже — в пучках по 3–8, лепестки отсутствуют. Цветет в июне—июле в течение 8–10 дней.

В данных, приведенных в литературе, мы не встречали сведений о секуринеге как медоносном растении. Однако наши наблюдения показали, что ее цветки хорошо посещают пчелы. Цветки обильно выделяют нектар на открытых местах. Нами проведено определение нектаропродуктивности этого растения в Уссурийском заповеднике им. В.А.Комарова (10 июля 1978 г.). В нектаре одного цветка содержалось 1,205–1,450 мг сахара. Медопродуктивность — 30–50 кг/га.

В корнях и стеблях содержится ядовитое вещество — секуринин. Нектар вредного действия на организм пчел не оказывает.

Распространена в Приморье и Приамурье по берегам горных рек, на сухих каменистых склонах.

Веретенник яйцевидный — Atractylodes ovata (Jhunb.) DC. Многолетнее травянистое растение из семейства астровых высотой 0,5–0,6 м. Стебли прямые, ветвистые. Листья простые, кожистые, блестящие. Цветки трубчатые, обоеполые, белые. Цветет в июле—сентябре 60–70 дней.

Ценный медонос и пыльценос южных и западных районов Еврейской автономной области. Он является одним из медоносов, обеспечивающих сборы товарного меда в позднелетний период.

Выделяют много нектара, особенно при теплой и влажной погоде. Пчелы активно посещают цветки в течение дня. Медопродуктивность — 100–120 кг/га меда. В сочетании с другими медоносами обеспечивает продуктивный взяток.

Распространен на юге Дальнего Востока в дубовых лесах и по кустарниковым зарослям.

Клопогон простой — Cimicifuga semplex (Wormsh. Et DC) Jurcz. Многолетнее травянистое растение из семейства лютиковых высотой до 1,5 м. Стебли прямостоячие, слабоветвистые. Нижние стеблевые листья крупные, сверху светло-зеленые, верхние — более мелкие. Цветки белые, простые, обоеполые, собраны в колосовидное соцветие. Цветет в июле—августе.

Первостепенный медонос и пыльценос. Цветки активно посещаются пчелами, которые в утренние часы собирают пыльцу, а затем переходят на нектар. Нами проведено определение нектаропродуктивности клопогона простого. Медопродуктивность высокая — 40–80 кг/га.

На юге Приморья кроме указанного вида произрастает клопогон даурский — С. dahurica (Тигсz.) Махim., цветки которого выделяют много нектара.

Распространен в Приморье и на юге Приамурья по опушкам, среди кустарников, в кедровниках.

Следует отметить, что исследованиями охвачены отдельные виды различных семейств, находящиеся на разных уровнях филогенеза. Среди них имеются представители примитивных (липовые, лютиковые, актинидиевые, аралиевые, молочайные) и «продвинутых» (астровые, бобовые) в эволюционном отношении семейств. Возникает вопрос: зависит ли образование нектара в цветках от филогенетического положения растений? Для решения этого вопроса необходимо располагать большим экспериментальным материалом. Недостаточность накопленных наукой знаний в указанной области препятствует рассмотрению нами признака медоносности в эволюционном плане.

В.В.ПРОГУНКОВ

Кафедра «Экология, ресурсопользование и БЖД»

Тихоокеанского государственного университета

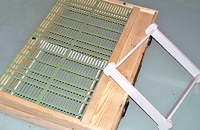

Изолятор — нуклеусный улей…

апр 9, 2022

Биологические и технологические предпосы…

дек 12, 2024

Трутни выделяют тепло …

март 28, 2024

Медоносная пчела — гарант процветания эн…

нояб 3, 2022

Электрообогреватель

янв 27, 2015

Травмы и их лечение

март 11, 2018

Моментальный ремонт кормушек…

сен 18, 2015

Медоносы Курской области…

окт 31, 2017

Флоромиграция среднерусской породы пчел…

фев 22, 2018

Тестирование пчелиной семьи на устойчиво…

июнь 26, 2024

Пчела – эмблема Египта…

июль 23, 2015

Реабилитация больных с синдромом постинф…

окт 15, 2020

Использование ковитсана в защищенном гру…

авг 21, 2014

Фактор здорового питания…

сен 10, 2016

Выбирать — пчеловоду

апр 8, 2017

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":