![]() В российских лесах основные медоносные растения древесно-кустарникового яруса — это липа сердцевидная, липа кавказская, липа Таке, липа маньчжурская, липа амурская (их медопродуктивность до 1000 кг/га), различные виды клена (до 250 кг/га) и ивы (до 150 кг/га), акация белая (до 1000 кг/га), каштан посевной, или съедобный (до 250 кг/га), бархат амурский (до 280 кг/га), гледичия обыкновенная (до 250 кг/га).

В российских лесах основные медоносные растения древесно-кустарникового яруса — это липа сердцевидная, липа кавказская, липа Таке, липа маньчжурская, липа амурская (их медопродуктивность до 1000 кг/га), различные виды клена (до 250 кг/га) и ивы (до 150 кг/га), акация белая (до 1000 кг/га), каштан посевной, или съедобный (до 250 кг/га), бархат амурский (до 280 кг/га), гледичия обыкновенная (до 250 кг/га).

Их систематическая ресурсная оценка проводится при проведении лесоустройства один раз в 10–15 лет и государственного учета лесного фонда один раз в 5 лет.

Государственный учет лесного фонда осуществляется на основании Инструкции о порядке ведения государственного учета лесного фонда, утвержденной приказом Рослесхоза от 30.05.97 № 72, который обеспечивает предоставление сведений о распределении площади лесов по преобладающим древесным породам и группам возраста насаждений как в целом по России, так и отдельно по субъектам Российской Федерации.

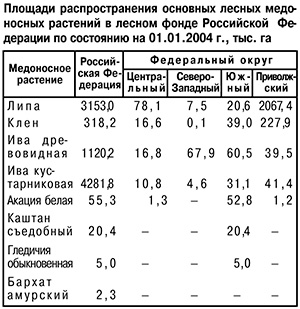

Площади распространения основных лесных медоносов в лесном фонде России, по данным государственного учета лесного фонда по состоянию на 1 января 2004 г., приведены в таблице. Как видно из ее данных, наибольшие площади в лесном фонде России занимают липняки и ивняки.

Значительные площади липовых насаждений сосредоточены в Приволжском федеральном округе — главным образом в Республике Башкортостан (1072,9 тыс. га), в Пермском крае (202 тыс. га), в Республике Татарстан (191,3 тыс. га), в Самарской области (114,1 тыс. га) и Дальневосточном федеральном округе, в Приморском (400,7 тыс. га) и Хабаровском (272,6 тыс. га) краях.

Значительные площади липовых насаждений сосредоточены в Приволжском федеральном округе — главным образом в Республике Башкортостан (1072,9 тыс. га), в Пермском крае (202 тыс. га), в Республике Татарстан (191,3 тыс. га), в Самарской области (114,1 тыс. га) и Дальневосточном федеральном округе, в Приморском (400,7 тыс. га) и Хабаровском (272,6 тыс. га) краях.

Ивняки распространены в основном в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Ива древовидная наиболее часто встречается в Хабаровском крае (198 тыс. га).

Кленовые насаждения обычны для Приволжского и Южного федеральных округов. Наиболее густые древостои клена разместились в Республике Башкортостан (168,7 тыс. га), в Оренбургской области (19,2 тыс. га), в Республике Татарстан (16,4 тыс. га), в Челябинской (15,8 тыс. га) и Самарской (13,6 тыс. га) областях.

Акацию белую широко используют как полезащитную породу, для облесения неудобных земель, укрепления оврагов, преимущественно в степной и лесостепной зонах. В тех же целях используют и гледичию обыкновенную. Искусственные посадки этих пород встречаются преимущественно в Южном федеральном округе. Гледичия наиболее широко представлена в Ставропольском крае (4,2 тыс. га), насаждения белой акации обычны для Ростовской (20,8 тыс. га) и Волгоградской (7,1 тыс. га) областей, для Ставропольского (6,8 тыс. га) и Краснодарского (5,7 тыс. га) краев.

Каштан съедобный и бархат амурский имеют ограниченное распространение. Каштан съедобный произрастает преимущественно в Краснодарском крае, бархат амурский — в Приморском и Хабаровском краях.

Следует отметить, что указанные выше площади основных лесных медоносных растений целесообразно уменьшить на площадь молодняков, характеризующихся низкой нектаропродуктивностью. Так, доля молодняков клена составляет 16% от общей площади кленовых насаждений, липы — 10, гледичии — 12, ивы древовидной — 18, каштана — 25, ивы кустарниковой — 39, акации белой — 45, бархата — 71%.

Анализ данных последней инвентаризации лесных культур показывает, что искусственное воспроизводство лесов направлено на создание в основном насаждений из четырех медоносных пород. Лесные культуры посадки 1999 г. (пятилетние) составляют липа, каштан, клен, белая акация. Анализ динамики площадей основных лесных медоносных растений в лесном фонде Российской Федерации за пятнадцатилетний период показал, что наблюдается тенденция увеличения их площадей. Так, площадь липняков увеличилась на 272 тыс. га, кленовых насаждений — на 18,2 тыс., насаждений из ивы древовидной — на 99,4 тыс., посадок акации белой — на 16,8 тыс. га. Во многом это связано с практической реализацией природоохранных мер, прописанных в лесном законодательстве. Так, согласно Правилам отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации (1998 г.) каштан и бархат амурский отнесены к породам, которые запрещается назначать в рубку. Согласно Правилам рубок главного пользования в лесах Дальнего Востока (2000 г.) в районах развитого пчеловодства, устанавливаемых местными администрациями, деревья липы не назначаются в рубку, а в остальных районах рубка липы допускается при диаметре ствола 32 см.

Важным фактором сохранения ресурсного потенциала лесных медоносных растений является регулирование проведения рубок ухода за лесом.

Рубки ухода за лесом в медоносных хозсекциях должны быть направлены на обеспечение обильного цветения медоноса и равномерное его размещение по всей площади участка. Рубками ухода также формируются насаждения медоноса, которые в перспективе должны сформировать медоносные хозсекции. Для липы формирование таких насаждений начинается рано — с 5–8 лет в чистых древостоях и с 4–6 лет в смешанных. Оптимальная полнота насаждения и интенсивность рубок по запасу в молодняках составляют соответственно 0,5–0,7 и 20–40%, в средневозрастных и приспевающих древостоях — 0–5 и 20–35%. Осветления и прочистки повторяют через 4–8 лет, прореживания — через 7–12, проходные рубки — через 10–15 лет. В процессе рубок ухода вырубают деревья, отставшие в росте, слабые, имеющие плохую форму ствола и кроны. В дальнейшем из числа здоровых деревьев выбирают лучшие (деревья будущего), имеющие хорошо развитые, низко опущенные по стволам ажурные кроны, толстые прочные ветви и прямые стволы. Они отмечаются краской, и им в течение всего срока выращивания создают благоприятные условия для формирования мощной кроны.

Одним из видов особо защитных участков леса являются насаждения медоносов (в основном липы) в местах расположения пасек, где рубки главного пользования, как правило, запрещены. Такие особо защитные участки леса, например, только в Ульяновской области занимают 63,3 тыс. га, в Республике Марий Эл — 44,2 тыс. га, в Чувашской Республике — 11 тыс. га, в Рязанской области — 10,7 тыс. га.

На территории Кузедеевского лесхоза Кемеровской области находится памятник природы федерального значения «Липовый остров» площадью 11 тыс. га, где сохраняются естественные липовые насаждения сибирского ареала.

Приведенные сведения о площадях распространения основных лесных медоносных растений по данным государственного учета лесного фонда свидетельствуют о том, что в лесном фонде страны имеются значительные возможности для дальнейшего развития промышленного пчеловодства.

В.Н.КОСИЦЫН

Федеральное агентство

лесного хозяйства

Ройливость местных пчел Алтая …

фев 10, 2020

Собрались и улетели

авг 25, 2021

Усовершенствованный пчеловодный ящик…

янв 15, 2021

Утепление и вентиляция ульев…

март 29, 2017

Мед и сон

авг 28, 2014

Экономические отношения при заготовке пе…

июнь 21, 2018

Многоцелевое назначение рапса…

нояб 7, 2022

Универсальная рамка

апр 15, 2015

Модернизируем леток

сен 26, 2014

Кормовые добавки для пчел…

сен 8, 2015

Пчеловоды, шмелеводы нужны России…

окт 28, 2015

Использую контрольный улей…

июль 20, 2017

Целебные яства

нояб 15, 2017

Морфологическая изменчивость трутней на …

авг 18, 2014

Случай при отборе меда…

июль 24, 2017

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":